來源:深圳市文聯

時間:2021-01-05

胡經之

我對藝術意境論的關注,乃始于1983年讀了伍蠡甫的書稿《中國畫論研究》后引發了我的興趣。那年,復旦大學的伍蠡甫先生把這部書稿寄給了他的老友朱光潛,希望能收入《北京大學文藝美學叢書》。朱先生把這部書稿交給我和編輯江溶,并要我為此書寫一篇評論,向社會推廣。此書在1983年7月由北京大學出版社出版,一下就印了四萬冊。我認認真真拜讀了這部書稿,然后遵朱先生所囑,寫了一篇《學貫中西藝論精》的評論,在《光明日報》(1984年8月2日)發表了。伍蠡甫的這部書稿,中心議題就是研究中國畫中的意境創造,力持意境領先,筆墨隨后之說。依伍老之見,意境的創造乃是中國畫的主題,應該發揚光大,持續推進。伍老此書,影響甚廣。出書后不久,我和錢中文等去揚州開會,在揚州師院任教的佛雛先生特攜《王國維詩學研究》書稿來訪,希望也像《中國畫論研究》一樣收入北大的叢書。我在揚州當即通讀了書稿,覺得對王國維的意境論有較深入的探索,便立即帶回北大,很快就出版了。

△伍蠡甫《中國畫論研究》

受伍老等的啟發,我對中國古典文學中的意境作了些探索。1989年,在我的《文藝美學》一書中,有一章專論意境,視意境為藝術本體。2006年,我和李健合著的《中國古典文藝學》對意境作了進一步的闡發。此次讀了周子牛的《中國畫意境論》書稿,深得啟示,促使我對藝術的意境有了更多的思考:一是藝術意境的特征究竟何在?二是藝術意境如何方能創構?三是藝術意境論在當代還有什么價值?我以詩畫為例,略作闡釋。

△胡經之《文藝美學》

一、意境的特征

意境和境界有別,不能混為一談。周子牛的《中國畫意境論》一書開始就把意境和境界作了區分,意境是心中的內在,屬意識形態,而境界乃是人生在世的實在狀態,不屬于意識形態。這區分很重要,避免把意識和存在、虛在和實在相混淆。人生在世,每個人的實際生活狀態本身就有所不同,人生境界有別。馮友蘭、唐君毅、梁漱溟等哲學家都是先從人生境界說起,然后才進入藝術意境的探索。宗白華、張世英(點擊查看《中國文藝評論》名家專訪)等美學家對藝術意境作了深入探討。藝術意境是在人生境界的基礎上實現的精神上的提升,由心內之意和心內之境相融合而成。作家藝術家對自己的人生狀態有所體驗和感悟,經由意象經營,創構出了胸中意境,然后又經意匠經營,用筆墨把這胸中意境體現出來。藝術意境是對人生境界的一種超越,反過來,又對生活產生影響,提升人生境界。依魯迅之見,所謂美術(文學和藝術的總體),就是用“思理”來美化天物,生活中所見的天地自然進入文學藝術,都已經“思理”加工,進行了美化,所以齊白石才說:“作畫妙在似與不似之間,太似為媚俗,不似為欺世”。

△齊白石《鱗橋煙柳圖》紙本水墨設色 中國美術館藏

人生境界是中國古典哲學所探索的重心,而藝術意境的探索,卻是中國古典美學研究的應有課題。那么,藝術的意境究竟有什么特征?

首先,意境的特征表現在:情景交融,意與境渾。中國古典詩歌理論中,意境論在唐代已經成熟。唐詩的成就十分輝煌,“詩至唐人七言絕句,盡善盡美”([清]宋犖《漫堂說詩》)。伴隨著唐詩的輝煌,詩論也甚為精彩。詩人王昌齡的《詩格》中這樣說道:“詩有三境:一曰物境。欲為山水詩,則張泉石云峰之境,極麗絕秀者,神之于心,處身于境。視境于心,瑩然掌中,然后用思,了然境象,故得形似。二曰情境。娛樂愁怨,皆張于意而處于身,然后馳思,深得其情。三曰意境。亦張之于意而思之于心,則得其真矣。”

這里說的意境,其實就是情意和境界的融洽結合。情意和境界的結合方式不同,就生成了三境,即物境、情境和意境:我和周振甫的解讀一樣,情境著重的是抒情,偏重于“娛樂愁怨”的感情,而意境著重的是言志,偏重于表達“意向”或“志向”。而物境著重的是狀物,在這里是說的山水。山水詩就是把情意和山水之境結合,創構出山水境象。這三境,后人都概括簡化為意境,這廣義的“意”,涵蓋了知、情、意,這是廣義的意境。而物境、情境、意境(狹義)乃是廣義意境的進一步細分。

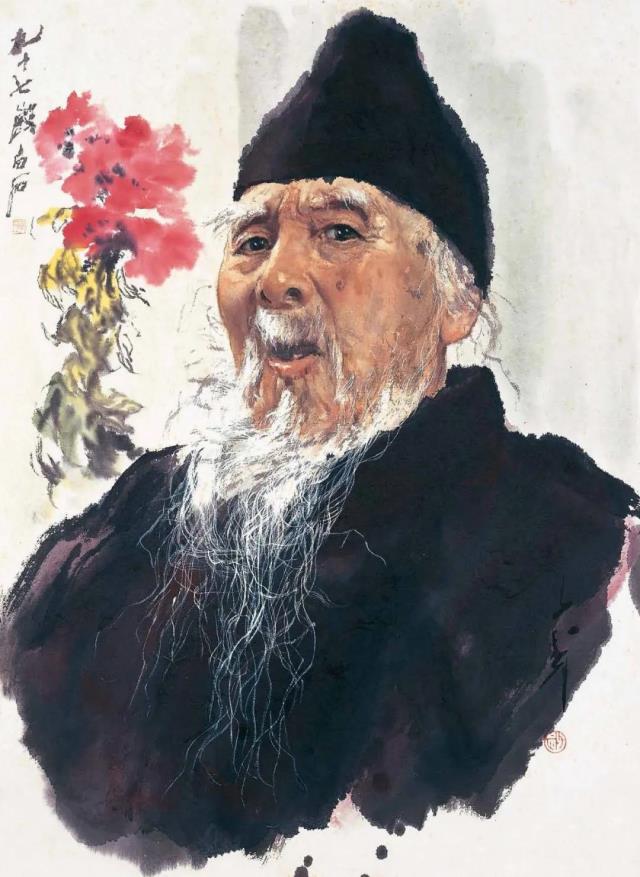

這里所說的物境,在唐代還只是專指創構的山水意境,但后來進而拓展為事境、人境,山水之外,草木蟲魚等物、鳥獸林花等物象,均入意境。我的深圳老友王子武擅長人物畫,他畫的曹雪芹、齊白石、魯迅惟妙惟肖,栩栩如生,早已蜚聲中外。1997年,他知道我的生肖屬雞,靈機一動,在我生日時特為我畫了一幅《雄雞一唱天下白》,就創構了一絕妙的意境。一只雄雞站在山巔的石巖上,駐足欲啼,背后是一片廣闊的天空,展示的是深遠的意境,寄寓了他一片深厚的友情,令人難忘。他在20世紀70年代所繪的《關中道上》,創構了另一種意境:秋高氣爽,遠空鳥飛,三匹駿馬,一輛糧車,兩個老農,高坐糧堆,歡笑疾馳,一派豐收時節關中老農喜送公糧的事境呈現在我們眼前。我倆曾在長江輪船上共度三天好時光,這是他第一次去長江三峽寫生。人生難得,我們得以在江輪上暢談中國畫的“盡精微,致廣大”,就涉及到了意境。

△王子武《白石老人》(來源:雅昌藝術網)

情境交融、意與境渾,這是藝術意境最明顯的特征,我們較易感受得到,容易理解。但對藝術意境的理解不能滿足于此,仍需作進一步理解,那就是:藝術意境還具有虛實相生、氣韻生動的特征。

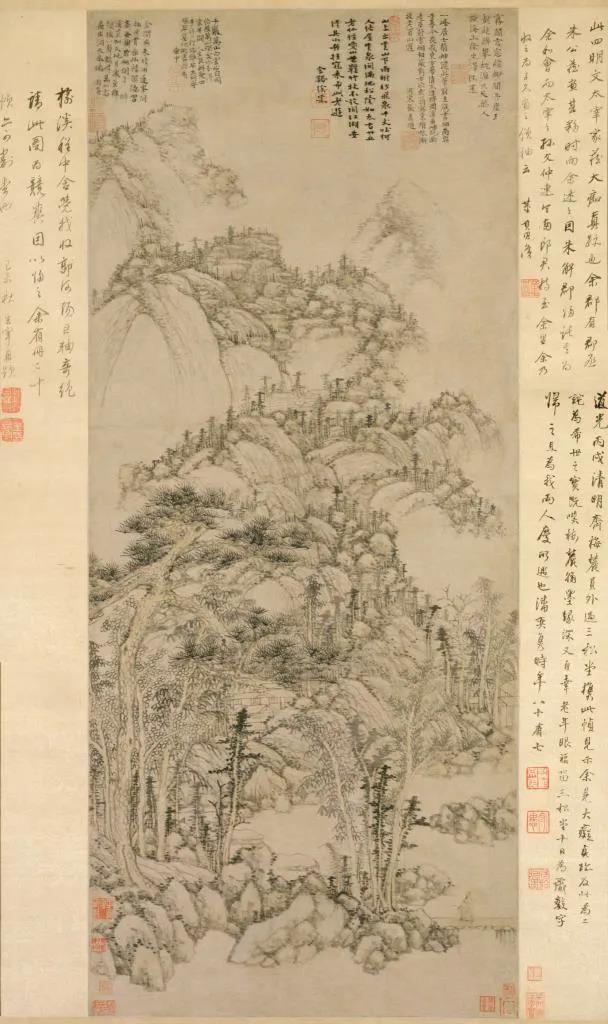

所謂虛實相生,在中國畫中,就是畫出來的實象(有形之象)和沒有畫出來的虛象(無形之象)相互生發而創構出來的藝術意境,從而拓展了審美的空間,這就是古人所云的“虛實相生,無畫處皆成妙境”([清]笪重光《畫鑒》)。元代畫家黃公望所作的《富春山居圖》中所畫的是富春山,這一實象乃有形之象,但畫中的空白乃是一片無形之象,是并未在畫中呈現的虛象。這引發了明代畫家董其昌的高度贊揚:“吾師乎,吾師乎!一丘五岳都具是矣!”他從畫中領悟到了虛實相生的妙境,仿佛從富春山這一丘,看到了中華五岳,祖國河山盡顯其中。我看到此畫時,直覺感受到的不僅是那連綿不斷的富春山,而且還有滔滔不絕的富春江,山水相連,情思通融,引發了我過去的審美體驗。2009年,在劉彥順的精心安排下,我和王元驤、張法、李健,還有上海的吳中杰、陳伯海等暢游富春江,留下了深刻印象。在欣賞那幅《富春山居圖》時,我在富春江親歷的境象也就被喚起,融入其中。

△黃公望《丹崖玉樹圖》軸 元 紙本設色

故宮博物院藏

中國畫之所以要創構虛實相生的境象,并非要去追尋那虛象,“不以虛為虛,而以實為虛,化景物為情思”([宋]范晞文《對床夜語》),而是為了追求更深遠的意義,即所謂“象外之旨”“象外之韻”“象外之意”。古人說得好“象外象中,隨意皆得”([明]王夫之《明詩評選》),“妙在象外”(王士禎語)。蘇軾十分贊賞文同的畫:“時時出木石,荒怪軼象外”(《題文與可墨竹》)。畫中雖然只有有形之象“木石”,但在象外之象中,卻能呈現出“荒怪”的景象。元代畫家倪云林,出身無錫的豪門望族,家道中落,沉悶不樂,時常“浮游湖山間”。他的畫,“浪沙溪石,隨轉隨注,出乎自然,而一段空靈清潤之氣,冷冷逼人”(《大滌子題畫詩跋》),后人稱之為“使人意遠”。倪云林自稱:“余之竹聊以寫胸中之逸氣耳”(《答張藻仲書》)。

我很看重藝術意境的虛實相生、象外之意這一特征。我的《文藝美學》(北京大學出版社)一書中,第八章就專論藝術意境,我一直把意境看作中國古典藝術所追求的理想的本體,而意象只是創構意境的基本元素。從“觀物取象”,經“立象盡意”,再到“境生象外”,藝術創造的根本目的就是要營造意境。在論意境此章,其中有一節就是《虛實相生取境美》。2001年,人民教育出版社新編面向新世紀的語文教材,就把這一節收到《高中語文讀本》第五冊中,傳介到了中學。我的意向是要闡明,我們平常無法用語言表達出來的事理即象外之意,只有通過虛實相生的意境才能呈現。我特別推重清人葉燮所言:“可言之理,人人能言之,又安在詩人之言之?可征之事,人人能述之,又安在詩人之述之?必有不可言之理,不可述之事,遇之于默會意象之表,而理與事無不燦然于前者也”(《原詩》)。葉燮舉出杜甫的詩篇作了分析,“晨鐘云外濕”“碧瓦初寒外”,晨鐘和碧瓦都是眼前所見的實象,有象有形,而外濕和寒外,都是無形的虛象,虛象和實象一結合,虛實相生,就生發出藝術的意境,表達了不可言說的事理。這種藝術的意境,“恍如天造地設,呈于象,感于目,會于心。意中之言,而口不能言,口能言之,而意又不可解。劃然示我以默會相象之表,竟若有內有‘外’,有寒有‘初寒’,特借‘碧瓦’一實相發之”(《原詩》)。我亦很敬佩司馬光對杜甫《春望》一詩的解讀:“國破山河在”,這是“明無余物矣”;“城春草木深”,這是“明無人矣”。“山河在”“草木深”都是眼前所見的實象,但卻顯現了不在眼前的虛象(無人無物),一片荒涼,從而表達出了杜甫的象外之意:“花鳥,平時可娛之物,見之而泣,聞之而悲,則時可知矣”([宋]司馬光《續詩話》)。詩人的不盡之意,正是通過這虛實相生的意境呈現出來。

虛實相生的意境,由藝術家的情意一氣貫通,氣韻生動,韻味無窮。什么是韻味?錢鍾書說得好:“畫之寫景物,不尚工細,詩之道情事,不貴詳盡,皆須留有余地,耐人玩味,俾由其所寫之景物而冥觀未寫之景物,據其所道之情事而默識未道之情事。取之象外,得于言表,‘韻’之謂也”(《管錐編》)。我試舉一例以明之,齊白石的《十里蛙聲出山泉》,小蝌蚪在游,乃實象,象外之象,而蛙聲有象無形,乃虛象,虛實相生,構成意境,氣韻生動,韻味無窮。

中國畫的最高追求,乃是能跨入天地境界:“天地有大美而不言”。而中國人的最高追求,乃是“原天地之美而達萬物之理”(莊周)。人類之所以要創造文學藝術,就是要創構一個意境,進入這天地境界。方東美說得好:“創造浩蕩詩境,邁往真、善、美,純與不朽的遠景”,從而,“將自己生命悠然契合大化生命”(《中國藝術的理想》)。

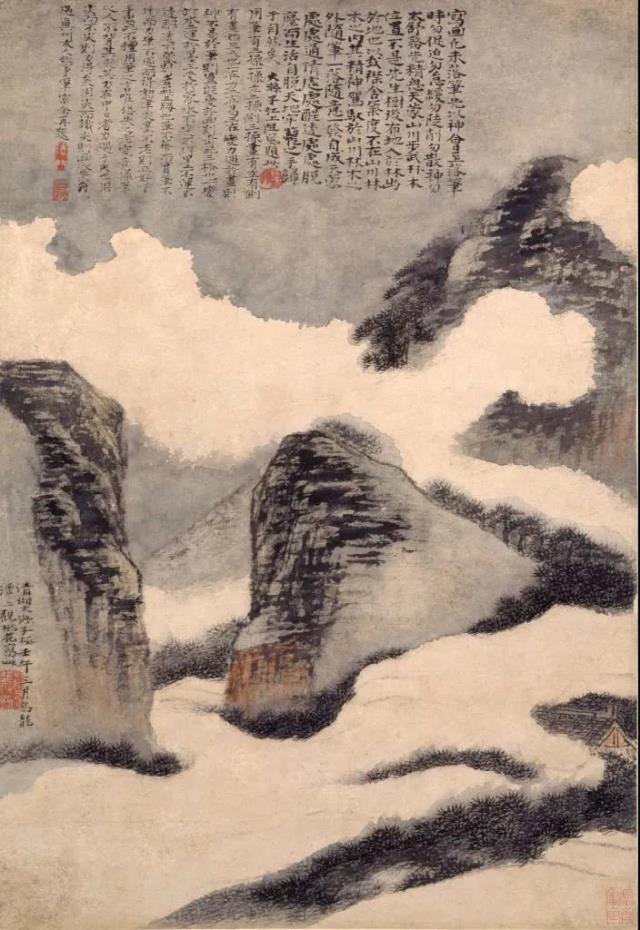

中國畫里,山水畫最能創構出這種天地境界。當我們面對黃公望的《富春山居圖》,倪云林的《漁莊秋霽》圖,石濤的《山水》圖等山水畫時,正如朱自清所說:“山水,文人欣賞的山水,卻是一種境界……如元朝倪瓚的山水畫,就常不畫人,據說如此更高遠,更虛靜,更自然。這種境界是畫,也是詩,畫出來寫出來是的,不畫出來不寫出來也是的”。天地自然,大象無形,但若和山水之象,融會貫通,虛實相生,進入化境,就生成天地境界。明代初的畫家惲南田說得好:“天外之天,水外之水,筆外之筆,墨外之墨,非高人逸品,不能得之,不能和之”(《南田畫跋》)。這天地境界,“境與性會”([唐]張彥遠語),畫家的人格精神也已融入這境界中了。“以追光躡景之筆,寫通天盡人之懷”([明]王夫之《古詩評選》)。這樣的天地境界,用朱良志的話說,乃是“呈現生命真實的世界”,“它是人在當下妙悟中所創造的一個價值世界,其中包含藝術家獨特的生命感覺和人生智慧。所以,它是一個‘顯現生命真實的價值世界’”。

△石濤《云山圖》軸 清 紙本設色 故宮博物院藏

二、意境的創構

中國畫的創構,突出了“意在筆先,畫盡意在”(張彥遠)。先要在畫家的腦海中創構出意境,然后才化為筆墨,畫在紙上,成為畫品。這整個過程,杜甫稱之為“意匠慘淡經營中”(《丹青引》)。

意匠經營,這“匠”之技法,是離不開“意”的,要服從于“意”,所以也要用“心”經營。清代學者顏元在談到習琴時,就突出了要意匠經營,要達到“心與手忘,手與弦忘,私欲不作于心,太和常在于室,感應陰陽,化物達天”(《顏元集》)。作畫也是如此,精心意匠經營方能造就“筆墨之妙”。但是,這筆墨之妙,卻是為了表達“意中之妙”。清人畫論家方薰在《山靜居畫論》中說得好:“筆墨之妙,畫者意中之妙也”。為了闡明“意在筆先”的重要性,他以杜甫所說的“十日一石,五日一水者”為例,說明這是畫前在進行構思,“非用筆十日五日而成一石一水也”。這作畫的構思,他稱之為“意象經營”:“在畫時意象經營,先具胸中丘壑,落筆自然神速”(《山靜居畫論》)。這“胸中丘壑”是“意象經營”的結果,也就是蘇軾所說的“胸有成竹”:“畫竹必先得成竹于胸中,執筆熟視,乃見其所欲畫者,急起從之,振筆直遂,以追其所見,如兔起鶻落,少縱則逝矣”(《文與可畫筼筜谷偃竹記》)。

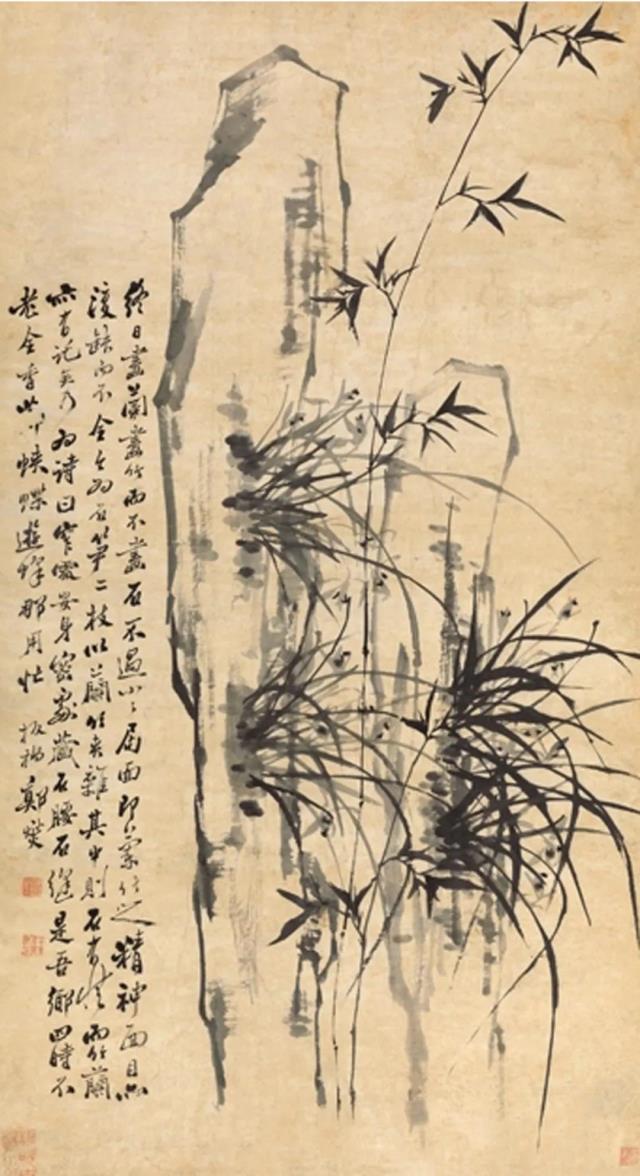

蘇軾說文與可作畫“胸有成竹”,這要有一定的時日來醞釀構思,作“意象經營”。那么,即興之作是否也要作“意象經營”呢?鄭板橋在70歲時所作的竹畫題跋中云:“文與可畫竹,胸有成竹;鄭板橋畫竹,胸無成竹。濃淡疏密,短長肥瘦,隨手寫去,自爾成局,其神理具足也。”鄭板橋的即興之作甚多,確是“胸無成竹”,但在下筆之時,還是“胸中有竹”,不過是即時醞釀,意象經營急速,下筆如有神。所以,鄭板橋最后還是作了這樣的歸結:“然成竹無成竹,其實只是一個道理”。他在64歲時就說:“四十年來畫竹枝,日間揮寫夜間思。冗繁削盡留清瘦,畫到生時是熟時”。他又說:“后園竹十萬個,皆吾師也。”他這一生,50年都在畫竹,竹子的意象已爛熟于心,隨時都可以呼之欲出。所以鄭板橋的即興之作,“胸無成竹”,乃是以數十年的意象積累為基礎的,因而是“胸有成竹”的提升和超越。而在下筆時,鄭板橋的心思更多就放在“意匠如何造得新”上,在“意匠經營”上花更多功夫。“意象經營”重在內形式的營構,而“意匠經營”則重在外形式的創新。

△鄭燮《蘭竹圖》紙本水墨 中國美術館藏

為了論述的方便,我在《文藝美學》一書中,把藝術構思和符號表達稍作區別,把“意象經營”和“意匠經營”分開來闡釋,實乃不得已而為之。藝術實踐中實乃連續動作,融為一體,先有畫家內心世界的意境,然后方付諸筆墨,連續而成。其實,把“意匠經營”和“意象經營”向前推延,回歸人的生活世界,那么就可以體驗到,畫中的藝術境界,來源于畫家在生活實踐中所生成的人生境界。鄭板橋在66歲時,畫了一幅《竹園》,在竹林后特地加畫了青山江帆,并寫了這樣的題跋:“昨游江上,見修竹數千株,其中有茅屋,有棋聲,有茶煙飄揚而出,心竊樂之。次日過訪其家,見琴書幾席,凈好無塵,作一片豆綠色,蓋竹光相射故也。靜坐許久,從竹縫中向外而窺,見青山大江,風帆漁艇,又有葦洲,有耕犁……由外望內,是一種境地;由中望外,又是一種境地。學者誠能八面玲瓏,千古文章之道,不出于是,豈獨畫乎?”

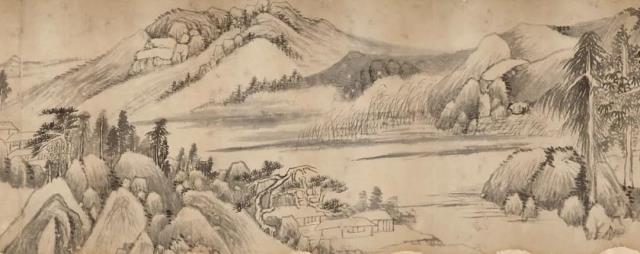

中國畫,作為美術中的一種,是在人的生活世界中生成的。魯迅早在1911年已追隨蔡元培在教育部推行美育。蔡元培在任教育總長時,就把美育列入國家教育方針,魯迅積極響應,在教育部負責社會教育任內,在北京倡設“暑期講習會”,推廣美育。他自己就在講習會開講“美術略論”,至少講過四次,對美術作了簡明的闡釋:“美術云者,即用思理以美化天物之謂”。美術具有三大要素,一曰天物,二曰思理,三曰美化。魯迅把“天物”放在第一位,畫家在生活實踐中,先要能接觸到“天物”,正如他所說:“所見天物,非必圓滿,華或槁謝,林或荒穢,再現之際,當加改造,俾其得宜,是曰美化”。藝術創造是要通過思理來美化天物,首先得接觸天物。所以,歷代許多山水畫家都愛游山玩水,這是作畫之前,進入“意象經營”和“意匠經營”以前,要作生活醞釀。生活醞釀尚未進入“意象經營”“意匠經營”,但對作畫很重要,生活的積累,構成畫家的生活境界,生活境界的高低,制約著藝術意境。所以,優秀的山水畫家都倡導要“行萬里路,讀萬卷書”,直接經驗和間接經驗相互融合,在內心世界生成人格境界,然后才能通過意象經營,和他所見的山水意象,融合為藝術意境。所以,明代畫家董其昌在《畫眼》和莫是龍所撰的《畫說》中都這樣說道:“不行萬里路,不讀萬卷書,欲作畫祖,其可得乎?”

△董其昌《山水》卷 明 紙本墨筆 故宮博物院藏

生活醞釀乃是藝術創作的前提,畫家不能不重視。清人沈宗蹇說得好:“有畢生之醞釀者,有一時之醞釀者”(《芥舟學畫編》)。所謂“醞釀”,并不只僅僅是對自然山水,耳聞目見,而且還要經過心靈體驗,從“澄懷味象”到“觀物取象”,都需用心去體驗。我把這稱之為審美體驗。宋代畫論家董逌曾以那時的山水畫家李成為例,這樣說:“其于山林泉石,巖棲而谷隱,層巒疊嶂,嵌欹崒嵂,蓋其生而好也,積好在心,久則化之,凝念不釋,殆與物忘,則磊落奇特,蟠于胸中,不得遁而藏也。它日忽見群山橫于前者,累累相負而出矣,嵐光霽煙,與一一而下上,慢然放乎外而不可收也”(《廣川畫跋?論山水畫》)。親歷了自然天地,名山大川,以身體之,以心驗之,“默識于心,閉目如在目前,放筆如在筆底”([元]王繹《寫像秘訣》)。或如魯迅所云:“靜觀默察,爛熟于心,然后凝神結想,一揮而就”(《且介亭雜文末編?“出關”的“關”》)。只有對天地自然、名山大川有了深切體驗,然后才能在創作時,胸有丘壑,構成意境,到了“境界已熟,心手已應,方能縱橫中度,左右逢源”([宋]郭熙《林泉高致》)。明代山水畫家董其昌,雖然推崇“師古”,但更加重視“以天地為師”,在自己畫幅上題曰:“畫家以天地為師,其次以山川為師,其次以古人為師,故有‘不讀萬卷書,不行萬里路,不可為畫’之語;又云‘天閑萬馬,吾師也’。”他觀摩了前人的萬卷畫,又踐行了萬里路,遠游北京三次,繼之黃山。他從老家華亭(松江),親歷過湖南:“余之游長沙也,往返五千里,雖江山映發,蕩滌塵土,而落日空林,長風駭浪,感行路之艱”,但面對大好江山,深切體驗,在胸中留下深刻印象。對家鄉的山木體驗更深,能夠說出:“吳中山有兩支:一支自大陽山起祖,盡于天平、金山,皆為獸形,其山石帶土;一自空窿起祖,盡于上方,皆為魚形,其山土帶石”(參見伍蠡甫《董其昌論》)。正是對自然天地、名山大川有深切體驗,所以能說出:“以境之奇怪論,則畫不如山水;以筆墨之精妙論,則山水絕不如畫”(《畫禪室論畫》)。真山水和畫山水各有所長,不能相互替代。后人更進一步論證:“畫有以丘壑勝者,有以筆墨勝者”([清]盛大士《溪山臥游錄》)。精美的藝術,應意象經營和意匠經營并重,丘壑與筆墨俱佳。

對天地自然、名山大川的審美體驗,其審美對象均為畫家的身外之物,這種審美,應該稱之為外審美。欣賞外在對象的本象美,應區別于朱光潛所說的意象美。《世說新語》中曾記載,東晉畫家顧愷之就曾暢游江陵、會稽,回到老家無錫之后,盛贊“人間山川之美”。顧云:“千巖競秀,萬壑爭流,草木蒙籠其上,若云興霞蔚”。這是顧愷之對山川之美的審美體驗,屬外審美。宋人郭熙在《林泉高致》中倡導畫家應“身即山川而取之,則山水之意度見矣”,要直接去體驗真山水之美:“真山水之云氣,四時不同:春融洽,夏蓊郁,秋疏薄,冬黯淡”。他對真山水的審美體驗是:“春山淡冶而如笑,夏山蒼翠而欲滴,秋山明凈而如妝,冬山慘淡而如睡”。這些都是對畫家所面對的外界對象的審美,屬外審美。但外審美在畫家那里要內化,把從對外審美得來的映象,內化為內象,在心中不時回憶、玩味,經由“丘壑內營”(董其昌語),畫家把外在對象予以內審美為審美意象。魯迅所說的以“思理”去美化“天物”,就是通過內審美來作意象經營從而創構出意境。意境之美乃審美的結果,但內審美乃外審美的向內延伸,意境之美的根源還在外審美,亦即“外師造化,中得心源”是也。朱光潛美學只認定意象才美,否定外在對象即本象的山川之美,從而否定了生活之美,這并非中國傳統的美學見解。“山川之美,古今共談”,這是中國的美學傳統,絕不能斷絕。當下正在興起的生態美學,正是這一中國美學傳統的延伸和發展,審美對象越趨廣闊,天地之美、山水之美一直到萬物之美,都應納入審美視野,并發揚光大。

△顧愷之《女史箴圖》卷(宋摹) 東晉 紙本墨筆

故宮博物院藏

外審美,歷千山萬水,美不勝收。真山真水,可行,可望,可居,可游:“此人情所常愿而不得見也”(郭熙《山水篇》)。“千里之山,不能盡奇;萬里之水,豈能盡秀?”山水畫不同于真山水,必須把千山萬水內化為意象,作內審美,意象經營,使得小小畫幅“咫尺間山水寥廓”,意與象合,象與象合,意與境合,創構出意境:“山以水為血脈,以草木為毛發,以煙云為神彩。故山得水而活,得草木而華,得煙云而秀媚”(郭熙《畫訣》)。北宋畫家米芾家住京口(今鎮江),他從所住的別墅海岳庵遠望京口天險:焦山屹立江中,與岸上的焦山與北固山相對峙,畫意勃發,頓時提筆繪畫,卻并不在意突出金、焦、北固三山,而是突出了江上云海出沒,山峰隱映,林木慘淡,長江千里之勢卻宛然目中。米芾開創了山水畫的寫意派。清代石濤稱頌的好畫,應是:“天地渾溶一氣,再分風雨四時,明暗高低遠近,不似之似似之”(題《青蓮草閣圖》)。

意象經營自有一套規律,不同于外審美。意象經營,首先重視的是品位要高,立意高遠。正如清人王昱所說:“學畫者先貴立品,立品之人,筆墨外自有一種正大光明之概,否則畫雖可觀,卻有一種不正之氣,隱躍毫端”(《東莊論畫》)。明人李日華也說:“姜白石論書曰:‘一須人品高。’文徵老自題其《米山》曰:‘人品不高,用墨無法。’乃知點墨落紙,大非細事,必須胸中廓然無一物,然后煙云秀色,與天地生生之氣,自然湊泊,筆下幻出奇詭”(《竹嬾論畫》)。作畫和寫詩涉及到人品、山水和天地三者的關系,對此,清人朱庭珍有一番精彩的論述:“作山水詩,以人所心得,與山水所得于天者互證,而潛會默悟,凝神于無朕之宇,研慮于非想之天,以心體天地之心,以變窮造化之變。”藝術創作,就是“以人之性情通山水之性情,以人之精神合山水之精神,并與天地之性情、精神相合矣”(《筱園詩話》)。若用現代話來說,這就是方東美所說的“創造浩蕩詩境,邁往真、善、美,純與不朽的遠景”。古人所說的品位要高,立意高遠,也就是我們今天所說的價值取向。魯迅說美術要以“思理”去美化天物,這“思理”就包含了價值理念,對真善美的追求。

意象經營要創構高遠的藝術意境,就要求畫家具有動態的立體思維,而不能只用靜態的平面思維。

中國畫不像西洋畫那樣,采取焦點透視,而是采用散點透視,靈活機動,既有縱的透視,又有橫的透視,既可從高處著眼,又可從低處入眼。蘇軾望廬山,“橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同,不識廬山真面目,只緣身在此山中”。清人魏源則更進一層,體會到“不見廬山真面目,只緣身不造山頂”。這還不夠,進而“欲識廬山真面目,看山端合抂山中”。還嫌不足,尚需走出山中,“奧曲全在兩山間,登高一覽何由足”(《魏源集》)。古人早已體會到,只有從不同視角去透視,“視域融合”,方能全面領悟到山水之美。宋代理學家邵雍已經看到,詩人畫家有“以我觀物”和“以物觀物”之分,但更多的詩人畫家采取的是“以道觀物”,不采取固定視角,而是“提其神于太虛而俯之”。中國畫的散點透視法就很難為西方畫家所理解。意大利畫家郎世寧在清皇室里作畫,也畫山水,但畫出來的山卻是近大遠小,一幅畫全被最近的山占滿了,給人壓迫感,因為他采用的仍是焦點透視,視角固定,當然是眼前的山最大,而遠方的山就小,創造不出中國畫的深遠意境。

正是因為中國畫采取了“以道觀物”的融合視角,“提其神于太虛而俯之”,所以能全方位、多維度、立體地呈現山水自然和天地境界,既遠又近,既正又偏,既顯又隱,天地自然之美,動態之勢,盡顯眼前。這正如郭熙所云:“山近看乃此,遠數里看又如此,遠十數里看又如此,每看每異,所謂‘山形面面看’也。如此,是一山而兼數十百山之形狀,可得不悉乎?山,朝看如此,暮看又如此,陰晴看又如此,所謂‘朝暮之變態不同’也。如此,是一山而兼數十百山之意態,可得不究乎?”(《林泉高致》)郭熙對山水的體驗甚深,提出了山有三遠:高遠、深遠、平遠。畫作若能畫出這三遠,方能意境深遠。對此,我也曾有過深切體會。十多年前,我從富春江乘車回杭州,一路上山巒重疊,層層峰立。我細心觀察,就在車上遠眺,卻發現最深處,山竟現七層,這是我過去從未見到過的,此次浙東之行方能見到,令人難忘。近日,在我常去游泳的五洲賓館大堂正廳里,新添了一幅百米巨畫,名叫《萬象更新》,由邢東所作,乃目前世界上最大的巨幅油畫。初見此巨幅畫像,我眼前突然一亮,在我面前呈現的竟也是七層山巒,云煙繚繞,云蒸霞蔚,連綿不斷,最遠處是紅日高照,光芒萬丈,萬象更新,氣勢磅礴。這巨幅油畫,吸收了西洋畫的技法,但呈現出來的是中國畫的高遠意境,盡精微而致廣大,令人贊嘆。

三、意境的價值

中國畫的意境乃是意中之境,是藝術家的內在世界中意象經營的產物,不是外在世界的自然天地本身,但其中有自然天地的形神。所以,即便藝術家不能再去大自然親身體驗山川之美,也可以領悟畫中的意境,再體驗天地自然之美。

東晉的著名畫家宗炳,一生都“好山水,愛遠游”,沉醉于天地自然的大美中,“每游山水,往輒忘歸”。廬山、衡山、荊山、巫山都留下了他的足跡,甚至還在衡山蓋了房,在此常住,流連忘返,一心想遨游名山大川,“欲懷尚平之志”。但到了晚年,不能再登山遠游了,他只好退回到老家江陵,無奈地感嘆:“老疾俱至,名山恐難遍睹,唯當澄懷觀道,臥以游之”。宗炳在江陵古宅,深情地回憶了他所親眼目睹的名山大川,“凡所游履,皆圖之于室”,布滿在四周墻上,他則躺在床上,靜心觀賞,稱之為“臥游”,直至去世。正是因為宗炳熱愛山水,親身體驗到了山水的“質有而趣靈”,所以才寫出了世界歷史上第一篇山水畫論——《畫山水序》,成為一派宗師。

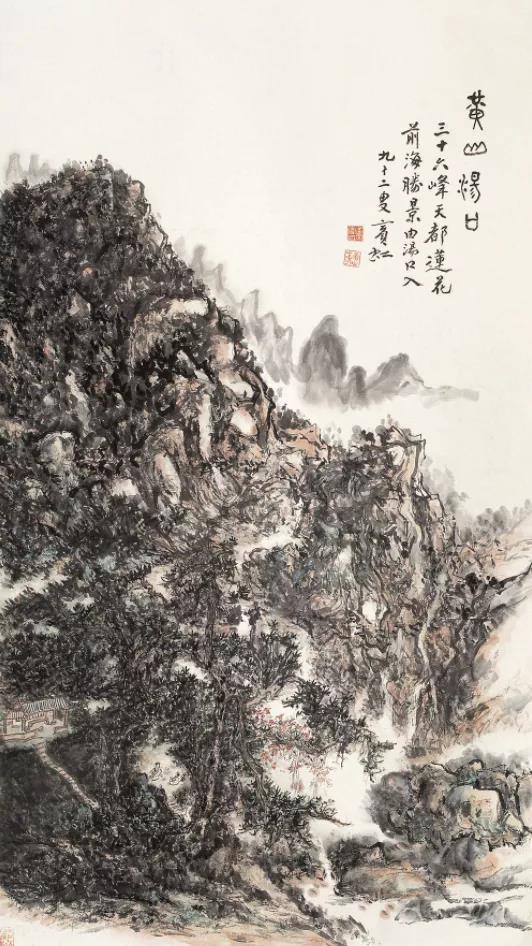

我只會彈鋼琴而不會作畫,但對自然山水也情有獨鐘。年少時,我父親常帶我到蘇州市中心的玄妙觀去看中國畫,我就喜歡上了山水畫,特別是倪云林、錢松喦的太湖山水,令我陶醉。家里客廳上掛的也都是從玄妙觀買來的山水畫。后來,我離開家鄉到北京讀書,每次回老家,都要想方設法親近自然山水,不是去太湖、陽澄湖,就是去清涼山、玄武湖。我這一生,去過五次黃山,最早一次是1983年初春,我帶了我的第一屆文藝美學研究生王一川(點擊查看相關)、陳偉、丁濤三人,要對自然美和藝術美作些比較研究,首先到黃山考察,從北麓步行到南口。那次,我學謝靈運穿木屐游富春山,竟也穿了一雙夾趾的塑料拖鞋上山,輕松自如,行走舒暢。第一次黃山審美之旅,給我留下了深刻印象。那時我們還沒有相機,未能留影,但至今仍不時浮現出當時體驗的審美意象。但我在1999年初春最后一次去黃山,卻給我留下了一片恐怖的印象。那次,我和錢中文、陸貴山、程正民(點擊查看相關)、黎湘萍在南京參加學術研討會后,一起去了黃山,從南麓入口,乘了纜車直奔山頂,此時已細雨濛濛,但陽光時露,別有風味。而當我們到達最高峰時,卻風云突變,暴風驟雨,傾盆而下,更伴隨著雷電交加,猶如天崩地裂。此時,已寸步難行,搖搖欲墜,底下就是萬丈深穴。最難的是那百步云梯一線天,又陡又窄,已不能直著腰走,只能靠雙手扒著階梯,在地上爬著。那天我穿的是一雙膠底布鞋,經水泡摩擦,腳趾已開始紅腫,需立即就醫。我這次本要從黃山去北京,遇此情景,我當機立斷回深圳就醫,醫生立即把我的趾甲拔掉,不然,整個腳板將要潰爛。這次黃山之行,在我腦海中留下的是一片恐怖景象,從此,再也沒有去過黃山。但我還是時常回憶起前四次去黃山留下的美好印象,于是,只好在家里欣賞石濤、黃賓虹、張大千等畫黃山的作品,重喚起關于黃山的美好意象。

△黃賓虹《黃山湯口》(來源:雅昌藝術網)

藝術美并不就是自然美,我曾探索過自然美和藝術美的關聯,覺得各有其美,不可替代。對此魯迅已談得很清楚,“美術云者,即用思理以美化天物之謂”。中國畫可以在畫中重現山水之美,但又在腦海中用“思理”來使山水更美化,創構出藝術的意境。所以,“美術家固然須有精熟的技工,但尤須有進步的思想與高尚的人格”,從而才能起到這樣的作用:“美善吾人之性情,崇大吾人之思理”(魯迅語)。美術中所含的“思理”,應該涵蓋了知、情、意,最關鍵的還是價值觀念——真、善、美。而真、善、美三大價值觀念,還是在天地人三位一體的互動關系中生成。

中國的藝術意境論,深深植根于中華民族的歷史傳統中,以天、地、人三才說作為哲學基礎,自呈民族特色。“天地人,萬物之本也”。天大、地大、人亦大,各有其道,而有天道、地道、人道。天、地、人三位一體,相互作用,而生成世界萬物,構成世界大全。人就生成于這世界大全中,上頂天,下站地,居于中,和天地互動,按照世界大道在運行。人和天地的關系,乃是屬于世界大全的整體關系,不是這整體關系下的物與物的具體的局部關系,正是在天、地、人的互動之道中才生成了萬物:“道之為物,惟恍惟惚。恍兮惚兮,其中有象,恍兮惚兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精”(《老子》)。正是這天地人三位一體的價值觀念,一直主導著中國傳統文化的發展思理,表現在中國畫中,就是要創構藝術意境,以達到主客合一、虛實相生和天地同源的天地境界。在這種重天地人整體價值觀念主導下,中國傳統文化對于具體的物,就不如對整體那么重視。宋代理學家邵雍很重視“以物觀物”,以區別于“以我觀物”。但老莊哲學則倡導“以道觀物”,從天地自然的整體上來對待物,應于物而勿累于物。就像蘇軾這樣很看重物的文學家,也說可以寓意于物而勿留意于物,看重的是超然物外,優游于天地自然之間。所以,中國雖然也發展了人物畫、花鳥畫,但卻沒有像山水畫那樣受到廣泛的喜愛,山水之美,雅俗共賞,古今共談。

其實,在西方的文化傳統中,也存在一條類似的文脈,把天、地、神、人視為一體,不過,在天、地、人之上,加了一個“神”,由“神”來主導天、地、人。早在古希臘時代,蘇格拉底就把世界大全概括為“天、地、神、人”四大元素連成一體的有機宇宙。到了中世紀,把“神”奉為最高主宰,集真善美于一身。但到了雅斯貝爾斯,已把“神”和天、地、人一起平列。海德格爾把人的地位提升了,但也仍然給“神”留下了一個位置,這和中國的文化傳統有所不同,我們看重的是天、地、人三位一體,并無“神”的立足之地。但是,西方文化傳統中的“天、地、神、人”四位一體的文脈也時常被忽視或遺忘,而是把目光緊盯著在這個大系統中生成的“物”這個實體,對這個物系統的物性作了深入的研究,發展了自然科學,使得物質生產蓬勃發展,得以較早實現了物質的極大豐富。但是,西方常常忽視或遺忘了那個大系統,正如英國詩人比尼恩(Binyon)所說:“我們雖然已能操縱和利用自然界的資源,但盡管我們多么努力,仍然有些重要的東西為我們所忽略。我們把生命肢解成許多分離的部分,每一部分都由冠冕堂皇的科學所主管,其結果把生命的整體弄得模模糊糊,弄得我們似乎完全失去了生活的藝術”。

我們這個文明古國,數千年來一向重視天、地、人三位一體之說,文脈不斷,但卻不大留意于物質這個小系統,重視以“道”觀物,不重視以“物”觀物,對物性少作深入探索,所以物質生產發展緩慢。歷經百年多的現代化,特別是改革開放四十多年來,我們的物質生產突飛猛進,后來居上,眼看已將成為世上規模第一的最大經濟體,精神生產和人自身的生產亦在逐步提升。但是在物質生產高歌猛進的過程中,我們也時常只關注了物質世界這個小系統,卻忽視了天、地、人三位一體這個大系統,不留意于物質生產對人的整體生態產生了什么樣的效應,有時有些地方還是走了西方的老路,先污染后治理,于是產生了我們今天所說的生態危機。

幸而,我們終于意識到了,要養活14億人口,物質生產固然重要,但決不能以犧牲環境為代價,必須以生態為優先。我們這個文明古國,一向推崇天地人和,而不是倡導天地人斗。天、地、人互動,正如荀子所說,“天行有常”,天地運行,自有規律,而人的行動卻是個變數,既愛動,又主動。天、地、人三極的互動,古人稱之為“參贊化育”,天的作用在“化”,地的作用在“育”,而人的作用在“贊”,三極的相互作用,是為“參”。天地人相參,其終極結果是要達致天地人和,萬物一體。天地萬物,從唐《藝文類聚》開始,就按“天、地、人、事、物”的次序分類,人在天地間的位置也按“天、地、君、親、師”的次序排列,清末推翻帝制后,也還是“天、地、國、親、師”的次序。如今,眼看“心”的作用越來越大,我心目中,這次序就應改成“天、地、人、心、符(符號)”。但不管社會如何發展,“天地人和”還應列為優先。

△《西方文藝理論名著教程(第三版)(下)》胡經之主編

這世界大全,乃由天地人相參,萬物增生而成。天地是人類得以生成、發展、完善的母體。但天地本身并無“靈明”,既無自我意識,又無對象意識,更無關系意識,只有人才有一點“靈明”,所以能為天地立心。按王陽明的看法,正是因為人有一點“靈明”,所以人就是天地的“主宰”,“天沒有我的靈明,誰去仰他高?地沒有我的靈明,誰去俯他深?”(《傳習錄》)隨著科學的發展,如今人類的靈明已意識到天的廣大無限,天外有天,天外還有更多的天,世外究竟有多少重宇宙,尚待繼續探究。就是在天與地之間,萬物生成,我們的靈明能達到的,還只是些“明物質”,但比“明物質”還要多的“暗物質”,至今還未探明。而馬克思和恩格斯則早就意識到,人類不僅要認識世界,而且還要改造世界,這最要緊的就是要通過人類自身的“實踐”,和天地自然相互作用,進行物質和能量的交換,實現人類自身的新陳代謝。正是通過人類的實踐,不斷使自然人化,從而在天地自然中生成了一個“人的世界”。明代畫家祝枝山說得好:“身與事接而境生”,然后,“境與身接而情生”,人生境界轉化為藝術境界。從自然人化中生成的人類社會,成為每個人得以生存、發展的人生大舞臺。人,既是歷史的劇作人,又是歷史的劇中人,還可能是歷史的觀劇人。歷史發展的大方向就是要讓每個人都能得到自由而全面的發展,塑造自由個性,人應成為自然、社會和自己的主人。馬克思晚年的目光更多注視于人類學,而恩格斯著重鉆研了自然辯證法,推進人類的實踐活動向自然界的更深處探索,使自然界這一“人的無機的身體”(馬克思語),成為人的有機體的不可分割的部分。人類的歷史,就是人的實踐活動不斷發展、自然不斷人化的過程。

然而,人類的實踐活動受價值導向的指引,因而具有不同的效應。早在20世紀60年代,南斯拉夫的實踐哲學派馬爾科維奇、彼得洛維奇等已關注到了實踐的價值維度。實踐有好壞,既有建設的、正面的、積極的實踐,也有破壞的、否定的、消極的實踐。實踐創造了真善美,也制作出了假丑惡。自然的人化,能使自然優化,卻也能使自然劣化。馬克思推崇的是“革命的實踐”,只有“革命的實踐”才能拯救世界,而異化的、反向的、負面的“實踐”卻能毀滅這個世界。馬克思說道:“環境的改變和人的活動或自我改變的一致,只能被看作是并合理地理解為革命的實踐”。馬克思在這里所說的“革命的實踐”,不只是政治實踐,也涵蓋了生產實踐、精神實踐等整個社會實踐。早在1844年馬克思在談到物質生產時就已指出,生產應按物的尺度(亦即真的規律)和人的尺度(亦即善的規律)來進行,更應按美的規律來創造。而在生產之前,人就要在頭腦中作意象模型,然后才付諸實踐。我受此啟發,在1987年就寫了一篇《論審美活動》,后又擴寫成為《文藝美學》的第一章,意在闡明,藝術生產經由意象經營(人心營構之象)而創造出一個意象境界,其最終目的乃在推進人和世界的關系達致動態平衡,實現天地人三極的和合之道。當然,精神的力量不能代替物質的力量,審美活動或使人的精神放松,或振奮人心,都只具精神功能。但是,通過革命的實踐,精神力量可轉化為物質力量,實現人類美好的理想。

馬克思主義的精髓在于突出實踐唯物主義,但決不能違背大自然的優先地位。我們已進入新時代,那就是生態文明時代。習近平總書記說得好:“人類經歷了原始文明、農業文明、工業文明,生態文明是工業文明發展到一定階段的產物,是實現人與自然和諧發展的新要求”。生態文明時代,對生態的重視日益顯現。就在2019年1月,習近平總書記在考察雄安新區時說道,藍天、碧水、綠樹,藍綠交織,將來生活的最高標準就是生態好。接著,在6月,他在俄羅斯出席圣彼得堡國際經濟論壇時,更進一步指出:“我們要堅持綠色發展,致力構建人與自然和諧共處的美麗家園。俄羅斯著名作家陀思妥耶夫斯基有句名言:‘美能拯救世界’”。美能拯救世界?美怎么拯救世界?那就要回到馬克思主義的初心。馬克思的實踐哲學,倡導我們不僅要在理論上解釋世界,而且要在實踐中去改造世界,既要改造客觀世界,又要改造主觀世界,更要改造客觀世界和主觀世界的關系,關鍵在于怎么改造?要按美的規律改造,改造不是目的,改造世界的終極目的是要創造一個美好的世界,讓人們都能過上美好的生活。

2020年,我們實現了全面小康,國家也從站起來,到富起來,再到強起來。人民的生活實現了全面小康之后,還要向中等富裕的方向邁進,物質生產仍然要發展,當然應日益優化,以提高人民的生活質量。但美好生活不僅僅只是物質生活的優化,還有精神生活、文化生活、政治生活等整體生態的提升,所以,生態文明要和物質文明、政治文明、精神文明、社會文明五位一體,協調發展。正是這個中華民族偉大復興的時代要求,呼喚中華美學精神的回歸,天、地、人三位一體的價值理念應當繼承,踵事增華,發揚光大。

中華傳統藝術,秉承了天地人三位一體的價值理念,用思理美化自然天地,創構了藝術意境,這是一種精神的創造。在中國的山水畫中,不僅再現了自然天地之美,而且表現出了畫家的心靈之美,反映了畫家和自然的和諧關系,凸顯了人與自然的和美。這樣的藝術意境,激發了后人對祖國大好河山的熱愛,對人和大自然之間和美的向往,這將促進我們在行動中付諸實踐,激勵我們建設更加美好的自然生態,“人與天調,然后天地之美生”。

作者:胡經之,單位:深圳大學