來源:深圳市文聯

時間:2020-12-11

本次問卷我們面向全國,找了十三位青年朋友,他們盡管都從事與文學相關的工作,但身份多元,有作家,有詩人,有專業編輯,有批評家,有學者。而且他們來自全國各地,而不僅僅是生活在大灣區。他們以自身經驗為源頭,從不同視角出發,真誠地表達了對于大灣區及其文學的看法。對于不清楚的地方,他們態度直率;對于有了解的地方,他們不吝言辭,充分闡述。現將他們的言論整理并置在一起,形成彼此對話的場域,我們感受到了文學精神若作為一種“取景器”,能夠讓我們對于“文化-地理”產生極為智慧的洞察力。而這,也許是“大灣區”這個概念所蘊藏的,更為開闊的文化意義。(王威廉 陳培浩)

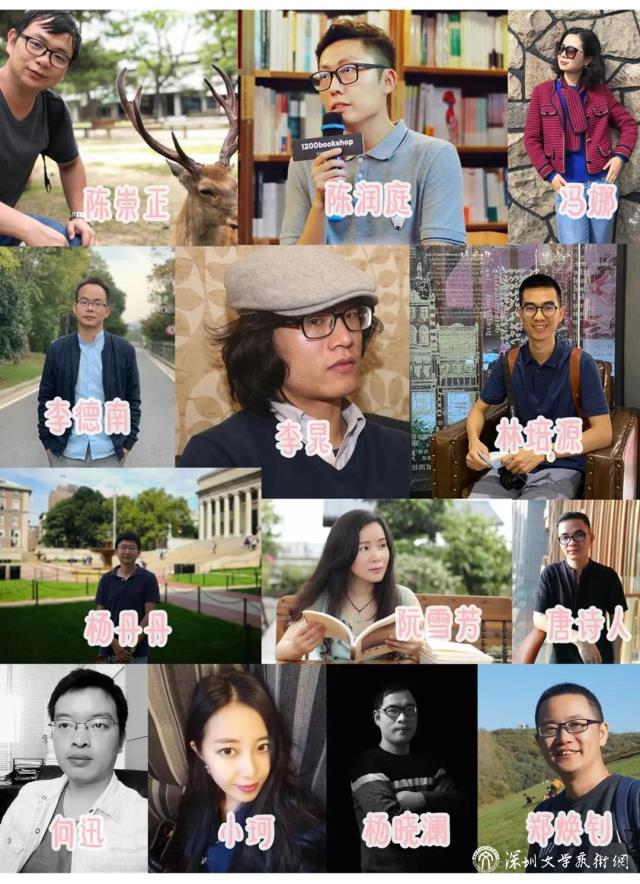

陳崇正 / 陳潤庭 / 馮娜 / 李德南 / 李晁 / 林培源 / 阮雪芳 / 唐詩人 / 向迅 / 小珂 / 楊丹丹 / 楊曉瀾 / 鄭煥釗

1、請問你居住在哪個城市,對那個城市的印象如何?

陳崇正:過去十幾年,我主要是在東莞和廣州兩座城市生活。東莞夾在廣州和深圳中間,常住人口八百多萬,快趕得上海南省的人口了。早年東莞活力十足,野蠻生長。我在23歲那年從潮州來到東莞,第一印象是這座城市塵土飛揚,到處都在建設。那時候東莞給人印象不好,自行車不小心就丟了,女性出門都會被提醒小心飛車黨搶包。十幾年過去,東莞成功扭轉了城市的面貌;特別是我曾經工作過八年的松山湖,成為了東莞人的希望。六年后我去到廣州工作,但并沒有徹底離開東莞,基本處于雙城奔走的狀態。兩地奔波確實很累,但也讓我看到了這兩座城市的不同之處。與東莞相比,廣州像一頭安靜的大象那樣不動聲色。廣州是一座用來生活的城市,很少人會將廣州視為古都,但廣州確實是忙碌了兩千多年的商貿重鎮,有它的文化底蘊。

向迅:我目前在南京生活。作為六朝古都,南京文化底蘊深厚,文學氛圍很濃,去年入選聯合國教科文組織“文學之都”,同時也非常現代,包容性強,可以說兼具古典與現代之美,很宜居的一座南方城市。我以前的理想,就是到江南生活,而現在已然自稱江南人了。

陳潤庭:因為求學的緣故,我在廣州居住了將近十年。廣州是一座讓我很有親近感的城市。雖然我不是廣州人,粵語也并非我的母語,但每次離開故鄉潮汕來到廣州,我幾乎沒有“離鄉”的感覺,像是從一個故鄉到了另外一個故鄉。這種“不可能的”旅程就是我對廣州最大的感受。它不僅是我很多作品的策源地,給了我很多靈感;也給予了我一種市井而妥帖的生活,滿足了我對生活的要求。

馮娜:廣州。生活了將近18年了,已然是我生命的一半時間了。廣州給我的印象是日常化、煙火氣、新舊交織,有韌勁兒,想飛升又折墮(褒義,和慵懶散漫差不多意思)。

李德南:廣州。我喜歡廣州,覺得它務實,包容,宜居。

李晁:我居住在貴陽,貴陽是山里的城市。從歷史上看,因種種因素,算發展較慢的城市,但這十幾年的變化十分明顯,可以說進入了一個飛速發展的時期,乃至于城市景觀大為改變,新區的加入也拓展了城市地盤。老城與新區的區別恍然就是兩個時代的最佳見證。論煙火氣還是老城充足,有著老底子里的那一份沉穩。新區的規模、建設已經和其它任何城市的新貌沒有區別,如果只看照片,很難說這是哪里,但老城仍保留著曾經的樣態,雖然外部改觀依舊在進行,但一些特定的、屬于市民的記憶是無法輕易抹除的。我想這種現象應該也為其它城市所共有。

阮雪芳:我現生活在深圳,這是一個充滿激情、富有創造力的城市。

林培源:我目前居住在廣州,讀研的三年在這里度過。我對廣州的印象很好,廣州是一個宜居的城市,生活成本沒有北京、上海、深圳那么高。在珠三角一帶,它本身是廣府文化的核心城市,帶有濃郁的文化氣息和深厚的歷史底蘊。在我看來,也許廣州的經濟發展速度并不快,城市的整體樣貌變化并不大,但正是這種緩慢的生長,叫人喜歡。

唐詩人:我生活在廣州。我很欣賞廣州這座城市,也已經習慣了這里的生活方式。廣州有很現代的一面,也有很傳統的一面。生活在廣州,就是穿行在傳統與現代之間,它能夠提供給我們的生活空間和感受是豐富的、多層次的。

小珂:我住在北京,北京也是我的家鄉。在我的印象中,一方面,北京是個高度發展、國際化、嚴肅而雄偉的城市;另一方面,北京是座蘊含著我的童年記憶的、溫暖而灰暗的城。一提起北京,我總想起幼年時居住的胡同與院子中的地雷花。

楊丹丹:珠海。宜居的城市,但城市文化不鮮明。

楊曉瀾:現居長沙。長沙市是文化藝術之都,網紅城市,很受年輕人歡迎。飲食和娛樂文化比較厚重,湖南衛視影響較大。

鄭煥釗:廣州。包容性比較強的城市,生活氣息強,大家都比較務實。

2、在“大灣區”這個概念提出之前,你有過類似的文化地理思考嗎?

李德南:諸如此類的文化地理思考,我之前曾有過關注。比如我在關于遲子建和徐則臣的文章中,都談到他們寫作中獨特的文化地理的問題。地方、區域、中國與世界,是我觀察文學的層疊視野,也是我常用的方法之一。值得一提的是,文化地理中對地方性的強調,應該始終與普世性相連,從文化地理學的角度去解讀文學作品更是如此。這不只是因為地方性/普世性構成一個參照系,更是因為它們都是優秀的文學作品所應該具備的品質。

馮娜:隱約有的,但多數是基于古代嶺南文化、珠三角和海洋文化來思考的,并沒有這么明細的地理觀念。

陳崇正:之前用得最多的概念是“嶺南”,南嶺以南作為一個地域性的概念深入人心。但嶺南會給人一種“我與我周旋久”的氣息:我們在山這邊,我們自己玩。每提及大城市我們習慣說“北上廣深”,但在文化上,北京、上海基本不帶后面這兩位小弟玩,北京和上海自己就完成了南北對話。其實就廣州和深圳也是各自玩各自的。這就是南嶺以南的文化,生活化且多元,務實而不鬧騰。所以應該看到“大灣區”如果作為一個文化概念本身,并非一個大合唱,而是不同樂器的合奏,需要和而不同的文化空間。

向迅:沒有。不過,以前在長沙工作時,那時政府就一直在大力推進長株潭(長沙、株洲、湘潭)城市群一體化建設,現在據報道說已基本形成“半小時經濟圈”。到南京的第二年,國家把長三角一體化發展上升為國家戰略。2018年,上海、江蘇、浙江、安徽三省一市四家作協,聯合組建了“長三角文學發展聯盟”,現在已經開展了許多切實有效的文學活動。

陳潤庭:有過類似的想法,但涵蓋范圍更廣,會將潮汕也一并納入。小時候我既愛看香港的翡翠電視臺、鳳凰電影臺,也愛看廣州的珠江臺和南方臺,這幾個電視臺都有很多粵語的節目。所以我從小就知道“粵港澳”同根同源,聯系密切,但各地之間又有微妙的差異。通過廣播電視,幼年的我在無意之間學會了一門當時用不上的語言。后來我到廣州求學,發現自己只要稍加練習,便可以用粵語交流。

阮雪芳:我是潮州人,潮州與汕頭、揭陽形成一個都市圈,即潮汕地區。潮汕文化自成一體,地域特色鮮明,如潮劇、潮州音樂、潮州菜、潮汕民居等,我曾和朋友探討過文化地理的話題。

李晁:沒有,對于新的地理概念的想象在我是被動的,它首先來自于客觀行動,然后才被知曉,這是針對某種地理概念而言,除此之外的文化地理自然是能體察到的,這是傳統的一部分。譬如我們說中原文化、江南文化、嶺南文化,都是其中一種,也很容易從一些直觀的人和作品里區分出來。一方水土之上的人,和另一方的,自然是有區別的,不僅是語言。單說語言其實也足以證明這一存在的差異,被何種語言包圍,自然就受到這種語言帶來的影響,包括思維、邏輯、習俗等等,這些都依托文化地理來呈現。比如人們彼此常問一句話,您是哪里人?實際上就可以得出一種大體、粗略上的認知,雖然這認知不準確,乃至帶著偏見,但這就是文化地理帶來的頑固的影響。

林培源:“大灣區”這個概念提出之前,我更多聽到和接受的是“珠三角”“嶺南”等概念。小學到中學,幾乎每個寒暑假我都會從汕頭老家去深圳親戚家。香港沒有回歸之前,那片土地對我來說何其遙遠,它只存在于小時候看過的港劇、港片里,只是熒幕上的一個符號,一片虛幻的地理空間。不過香港和澳門回歸之后,交通、經濟、文化等方面的聯動,使得廣東、澳門、香港等地變得更為緊密。我是2009年,讀大學的第三年才第一次去香港的,此后隔三差五會去香港購書、購物,這種頻繁往來,也讓我自然而然就接受了“大灣區”這個大的文化地理空間的概念。

唐詩人:有的。來廣州的那幾年還沒有提出“粵港澳大灣區”概念,但接觸過很多廣東作家、學者之后,就會很自然地意識到廣東、嶺南地區的文學、文化特殊性。尤其像我這種從本科開始,每個階段所生活的城市、地域都有很大改變的人而言,對于地域文化的差異性會特別敏感。東北、東南、嶺南,這些地域的地理特征、氣候狀況和人文氛圍都有著很大的差別,我個人是比較喜歡嶺南地區的人文氛圍的,它有很強的本土化的東西,同時也有其它城市難以比擬的現代意義上的開放性和包容性。

小珂:如果只從文化來講,“大灣區”這類世界級城市群與省級行政區有相通之處,它們都是以地域劃分的。而相似的地理條件確實會帶來相近的文化,可謂一方水土養一方人。

楊丹丹:我曾經長時間關注“東北地域文化與文學”,對文化地理學有一定的認知和理解。

楊曉瀾:大灣區由珠三角9市和香港、澳門組成,之前未有過如此詳細的文化地理思考,但長三角、長江中部經濟帶衍生的長江流域文化,湖南、湖北、江西三省文化主題活動比較多,還有武夷山地域文化交流、嶺南文化帶等,都在以不同的角度進行跨地域文化思考。

鄭煥釗:沒有。

3、你去過“大灣區”的其它城市嗎?談談其中一兩個印象很深的地方。

向迅:大學畢業后,我曾在廣州市工作了一年多時間,期間去過“大灣區”大多數城市。我們平日提到“大灣區”的城市,首先想到的可能是經濟,可我在廣州工作期間,發現傳統文化在這座國際化的城市傳承,保存得非常好。在傳統節日到來時,廣州人還沿襲著許多特別有儀式感的習俗。在市區,只要做個有心人,可以發現不少很有歷史感的巷子,走進去,歷史氣息撲面而來。還有醒目的牌坊文化。它其實也是一座很有文化底蘊的城市。

阮雪芳:談談廣州吧,那是一座有魅力的城市,我在那里工作了好幾年,印象深刻是每天上班經過珠江新城的情景,有進入好萊塢大片的科幻感。廣州有深厚的歷史文化底蘊,比如去北京路或一德路,不經意就在街角遇見了歷史,那種人文景觀,既藏匿時間又顯現時間。我喜歡廣州,我的朋友都在那里,他們堅守著藝術理想,做一些很純粹的事情,這讓人溫暖。

陳崇正:除了澳門,其它城市我基本都去過。我還挺喜歡珠海的。我一直覺得一座城市最好是能有河流穿過。我的故鄉村里有一條溪流穿過,潮州有韓江穿過,東莞有東江穿過,廣州有珠江穿過,但是珠海,好家伙,人家直接是有海岸線的,站在窗前就能望見大海,心中如何不春暖花開。

馮娜:“9+2”城市群幾乎都去過,有些了解得深一些,有些就是匆匆掠過。香港和澳門的印象會深一些,畢竟這兩個城市的歷史比較特別,沾染了比較濃郁的異域文化,這兩個城市也因此有很強的觀光吸引力。

李德南:有不少城市都去過,但談不上有很深入的認知。除了我所生活的廣州,大灣區的城市中,我最為了解的是深圳。我曾在深圳暫居一年,這一年里去過深圳的不少地方。現在回想起來,印象最深的卻不是深圳某個具體的地方,而是那種整體意義上的活力與青春氣息,一種新城市所特有的氣息。我曾在網上看到一組照片,拍的是夜雨中的深圳,那時候,攝影師一定是在高處往下俯瞰,有著我們通常所沒有的視角。照片里的深圳美得有些不真實,甚至可能讓人只是看照片就會忍不住愛上這個城市。這是一種非常感性的記憶與印象。我在一些評論文章中對深圳有過更為貼近現實或實際的言說,也知道它有多面性。

李晁:中國幅員遼闊,這是幸運的,這一廣大疆域內的城市,都有著歷史的遺存,這是迷人的地方。現在我們說古城,其實也是混雜的概念,僅僅指城市在歷史上,呈現一種悠久態勢,但實際拜訪之后,可能會得出一種不同的印象,在千城一面的現實下,我們如何去感受一種歷史,是需要發現之眼的。幸運的是,我們依然能在一些城市里感受到與自己久居之地截然不同的氣息,比如西安、蘇州、哈爾濱。我對城市的記憶應該首先來自對空氣的甄別,然后才是我們受到的各種信息來源的引導,比如一些出鏡率很高的地名或建筑,總是勾起我們的懷古之心,沒有這個,一座城市很難被記憶。

林培源:我印象比較深刻的是東莞,2007年高考完的夏天,因為姐姐和姐夫在那里工作,我過去住了一小段時間。那時東莞給我的感覺沒有現在這么發達,他們住在城中村,出來不遠就是一個大公園,周邊都是農民房,也有超市、商場,道路建設也不夠完善。附近還有東莞的一所中學,當時高考完,路過的時候看到門口掛了很大的慶祝考生考上名校的條幅。總之,那時的東莞給我的感覺,不太像一個城市,而像是縣城。2012年我再去東莞的時候,是和一群文化圈的朋友在一起,那時近距離感受了東莞新生的文化力量,這種感受和沖擊很明顯,改變了我對東莞的刻板印象。

唐詩人:我去過深圳、珠海、東莞、澳門、香港、佛山、惠州、中山……應該說都去過,但并沒有在這些城市長時間居住、生活過,所以很難說出特別深刻的感受。去的比較多的屬佛山地區,順德、南海這幾個區去過多次,包括旅游和調研,給我的印象比較深。我覺得佛山地區的生活氣息和文化氛圍都特別好,他們對自己城市的文化遺產、文藝人才和相關作品都特別珍視。這種珍視不是很多地方的僅僅地方政府為了政績在重視,更是這里的普通人很在意。所以“文化”在佛山地區不是一個口號,而是你真的能感覺到這里有很多人真心熱愛自己的家鄉文化,他們也真心推重有文化的人和物,而且這種推重也并非“崇拜”,而是一種平等基礎上的推崇和尊重,這是很多地方都感受不到的。

小珂:非常遺憾,我沒有去過“大灣區”的城市,以后一定會找機會去的。

楊丹丹:去過廣州、深圳、中山、佛山、肇慶、江門,其中深圳給我留下了深刻印象。深圳作為中國改革開放的“試驗田”,蘊含了中國獨特的現代化經驗,也產生了獨特的“問題群”,也在這種獨特的經驗和問題中形成了鮮明的城市性格。

楊曉瀾:廣州、珠海、深圳、東莞、中山等大灣區大部分城市都到過,深圳文化氣息很濃,珠海很宜居,都印象深刻。

鄭煥釗:我在珠海生活過一年,較為喜歡珠海的寧靜。

4、你了解世界上的其它灣區嗎?你覺得“粵港澳大灣區”和其它灣區相比有什么特點。

楊丹丹:到過美國的“紐約灣區”和“舊金山灣區”。“紐約灣區”以世界金融中心著稱,“舊金山灣區”以世界科技中心為標識。而“粵港澳大灣區”還沒有體現出鮮明的特征,如何從一個政策性的概念轉變為實質性的經濟和文化實踐是“粵港澳大灣區”體現自我價值和意義的關鍵。

唐詩人:我知道世界上有很多著名的灣區,像舊金山灣區、東京灣區等等,但我并沒有研究過,也沒有去過,所以談不上什么了解。但我覺得,粵港澳大灣區有很多獨特的地方,比如涉及到多種體制問題,而且其中的香港、深圳、廣州是三大世界級超級大城市,其中的經濟體量有多大可想而知。在文化層面,粵港澳大灣區不僅僅是嶺南文化、粵語文化,更是中國文化的一個“端口”。我們知道,嶺南文化有很傳統、很中國的東西,香港、澳門、廣州的近現代歷史更包含著特別濃郁的中西方碰撞的東西。還有深圳、珠海等城市,這是改革開放政策背景下迅速崛起的當代大城市。所以“粵港澳大灣區”有著傳統的、當代的、中西方的文化基因,這是特別復雜的一個“灣區”。

陳崇正:說實話并不了解,紐約灣區、東京灣區、舊金山灣區,我都沒去過,但在電影里倒是反復見過。如果要對比的話,也只能用電影鏡頭來對比。電影畫面中出現紐約、東京、舊金山的時候,觀眾腦海里會想起財富。但出現粵港澳的鏡頭,很大概率馬上就會出現武打和餐館的場景。這樣的鏡頭語言和敘事期待,其實包含了文化視角的偏差。其實也在給“粵港澳大灣區”未來十年二十年提出新的命題:如何延續這個城市集群的藝術傳統和文化基因,讓世界看到一個不一樣的灣區?

向迅:有所了解,像紐約灣區、舊金山灣區、日本東京灣區等,但確實沒有比較它們之間的差異。

馮娜:在文獻資料中了解過一些,比如日本的東京灣區、美國舊金山灣區等。因為沒有實地考察過,只能是基于一些材料和想象來對比。“粵港澳大灣區”的勾連是基于21世紀經濟發展和文化共建的環境,它的優勢在哪里,短板又是什么?我想未來城市和灣區的發展應該是一個整體性的構想,不僅是經濟產業鏈的形成、文化板塊的鏈接,更多應該投注于人類如何詩意棲居的命題。

李德南:略有了解。我覺得不同的灣區在經濟層面是有共性的,“大灣區”和世界上的其它灣區往往因在經濟層面承擔著重要的角色與使命,或是因發揮著重要的作用而受到廣泛的關注。灣區之間的差異,更多是政治和文化上的。粵港澳大灣區有著獨特的政治制度方面的特色,在文化方面,則有著嶺南文化、移民文化、海洋文化等共存、匯融的特點。

李晁:以前知道的“灣區”,唯一一處就叫“灣區”,來自舊金山,后來是東京灣,吉田修一寫過一部長篇小說叫《東京灣景》,還有些印象。“粵港澳大灣區”是近兩年內聽到的,我沒有實際踏足過。東京去過一次,無法做出比較。但概念之下,我想,亦無非是生活化的,還是其中形形色色的人,他們的構成更讓我感興趣。

小珂:我對“紐約灣區”“舊金山灣區”有所耳聞,了解不多。顧名思義,“紐約灣區”因有華爾街,其特點應該是在經濟方面;而“舊金山灣區”則因硅谷而更注重科技發展。相比較來講,“粵港澳大灣區”面積更大,人口更多,這就給經濟發展提供了更雄厚的基礎以及更多的可能性,我相信“粵港澳大灣區”一定會發展得越來越好。

阮雪芳:我知道世界上經濟實力較強的還有舊金山灣區、東京灣區、紐約灣區等。相比于其它灣區,粵港澳大灣區更年輕化,具有包容性和創新力。

楊曉瀾:不了解。

鄭煥釗:不了解。

5、對你而言,大灣區對文學有影響嗎?對你的創作有啟發嗎?

李晁:我想最大的影響還是來自于語言,在某一語言的影響下,如何去表達,是我感興趣的。近兩年我讀到的最具特色的小說來自香港的馬家輝,他的《龍頭鳳尾》和《鴛鴦六七四》對粵語的運用激發了我這樣來自陌生地域的讀者的興趣,乃至興奮。我想的是,如何將自己熟悉地域的語言與普通話書寫結合,兩者的配比是一種神奇的勾兌過程,譬如《繁花》就是一個非常成功的例子。普通話之外的語言,實際上保留了很多不被我們所知悉的信息,可以看作神秘符號,這是一份重要的文化遺產,如何運用,讓它們發出異彩而不是成為障礙,是我們要好好思考的。

陳崇正:我們這代人一直深受香港文化的影響,Beyond、金庸、周星馳,分別代表了聲音、文字、畫面的三個頂峰符號,依舊影響著許多人。甚至可以說,在大灣區這個概念沒有被提出來之前,大灣區作為一個文化生態,一直在交流和互動著,相信每一個生活在這里的人,都得到過這種文化的滋養。

向迅:肯定是有的。大灣區既是經濟共同體,也是文化共同體,肯定會影響到文學生態。作為創作主體的作家,生活在大灣區,必然也會思考一種作為整體或者說總體性的文學。

陳潤庭:暫時還沒有。

馮娜:對我而言,沒有影響。啟發嘛,應該是一種外部影響。總有人提及,會影響自己去關注一下自己生活著的這片土地的過去、現在和未來,也許會發現一些新的內容和角度。

李德南:大灣區正在營造一個新的文學空間,它在機制或外部環境層面對文學的影響是顯而易見的。從文化的角度看,情形則有所不同。一個地方或一個區域的文化,對一個作家的個性與寫作有潛移默化的影響。這種影響,是一個自然而然的過程。這種影響又是非常內在的,通常不太容易辨認。

阮雪芳:文學有其自身的發展規律和方向,一般來說,不會因地理外因產生太大變化,但大灣區文學這個概念的提出,對文學還是有啟發的。

林培源:“大灣區”概念的提出,從行政、經濟、文化和社會層面,對生活在這片區域中的人或多或少都有影響,更不用說,對一個寫作者而言。這種嵌在歷史進程中的變動,勢必影響和改變身處其中的寫作者—尤其是文學創作者看待世界的眼光和格局。它給我的啟示是,作為一個潮汕小鎮走出來的青年寫作者,應該立足本土,將目光投放到更為深遠和廣闊的歷史空間。他山之石可攻玉,大灣區也許存在更多可待開發和挖掘的文學資源,這本身就是一個極大的、富有魔力的磁場。

唐詩人:我覺得肯定有影響的。作為一種文化政策,必然會慢慢影響粵港澳大灣區文學、文化的發展。對于我而言,做文學批評、文學研究也是有影響,比如我對廣東文學的研究就不再可能局限在珠三角,而是會習慣性地考慮到香港、澳門城市的文學狀況,在視野方面就很自然地拓展了。同時,我們在這種城市文學的對比中,也可以發現很多有意思的東西。

小珂:我認為,大灣區勢必會對文學產生影響。環境會對文學與文化產生根本性的影響,不同的空氣、水土、植物、飲食滋生出的文學視野和文學感覺是完全不同的。人是浸透在環境中的,南方特有的都市風格與自然風格養育了南方作家獨特的寫作風格。大灣區因各個城市來往緊密,互通有無,更加強了文學的傳播與影響。所以我想,逐步發展的大灣區或許正在生成一種全新的、只屬于大灣區的文學風格,這是任何其它并非處于“城市群”中的城市都無法擁有的得天獨厚的條件。

楊丹丹:沒有實質性的影響,也許隨著大灣區的逐漸成熟,會產生潛移默化的影響。

楊曉瀾:我不是大灣區作家,但從一個作者和編輯角度看,大灣區顯然對大灣區作家群體創作有深遠影響。地域空間、審美空間、文化空間擴大,審美維度和歷史維度更加有縱深,視野更廣,起點更高,作家群體更加優質,文化資源更加豐富,文化交流活動更加頻繁,各類資源的提升更能推動文化事業的發展,促進作家隊伍建設和作者自身創作。

6、請你列出心目中十個左右的粵港澳大灣區的優秀作家,排名不分先后。

唐詩人:金庸、西西、劉以鬯、張欣、鄧一光、葛亮、王威廉、蔡東、陳崇正、馮娜。

向迅:鄧一光、田瑛、王十月、熊育群、陳啟文、魏微、王威廉、鄭小瓊、塞壬、陳崇正。如果評論家也包括其中,肯定要加上謝有順先生。

林培源:鮑十、熊育群、魏微、王十月、鄭小瓊、王威廉、陳崇正、蔡東、郭爽、陳再見。

小珂:劉以鬯、鄧一光、魏微、周潔茹、王威廉、蔡東、郭爽。

楊丹丹:劉斯奮、鄧一光、魏微、熊育群、盛慧、王威廉、金庸、劉以鬯、葛亮、鐘偉民。

楊曉瀾:粵港澳大灣區的不少作家都比較熟悉,比如王威廉、陳啟文、葛亮、南翔、鄧一光、蔡東、周潔茹、王十月、盛可以、塞壬等。

鄭煥釗:在我極為有限的閱讀中,香港的李碧華、已逝的劉以鬯,廣州的張欣、鮑十,年輕的王威廉、陳崇正、馮娜,深圳的陳再見等,都是較為優秀的作家。

陳崇正:感覺這個提問是一道送命題,粵港澳大灣區這么多作家,只列舉十人太容易掛一漏萬了。而且誰也不好說哪些作家就真能代表粵港澳大灣區,比如我最喜歡的香港作家金庸,他的文化基因其實是江南,而廣東這邊大部分的優秀作家也不是在廣東長大的,他們中很多都在書寫自己的故鄉。

馮娜:列不出十個,所以略過此題。

阮雪芳:大灣區優秀作家很多,具體就不列了哈。

李德南:王十月、魏微、葛亮、吳君、周潔茹、王威廉、蔡東、鄭小瓊、陳崇正、林培源。

李晁:地域如何劃分,比如別地的“移民作家”算不算?我不知道,如果僅僅以身處其地的作家來說,我喜歡的有劉以鬯、西西、馬家輝,年輕一代的有王威廉、陳崇正、林培源等等。

7、請你選三個大灣區作家,談談他們最具辨識度的文學特點。

小珂:魏微的文字有江南獨有的靈氣,她的作品中有一種源遠流長的古老傳承,她用女性憂傷的視角,緩緩道來現代人的精神現狀;80后作家王威廉的作品很有辨識度,他用夢囈般清冽的語言講述了一個個都市中的奇特故事,顯現了他深厚的哲學素養。相比來講,王威廉的作品更現代,他完成了文學從優美外表到殘酷內核的轉化。

李晁:我就說說劉以鬯吧,香港是他的書寫場域,前兩年我重溫他的中篇《陶瓷》,很有代表性,和長篇小說《酒徒》里的意識流截然不同,這是劉以鬯的寫實之作。小說截取的時代和當下有些距離,幾十年前香港陶瓷產品,各類公仔、瓷盤、餐具價格急劇上漲,一對夫妻逐步陷入到收藏的狂熱之中。這一進程,沒有作者喜用的形式上的創新,而采用老實到底的寫實筆法,極其樸素地抓住了七十年代初香港的市民階層生活。小說以陶瓷這一事物的存在、發展形態,在沒有明示的經濟騰飛中,展現了人心的變異與被裹挾,與將要到來的“行情崩潰”之間,形成了一道即將突破的臨界點。我們很容易看到,在欲望與盲目合力擰成的人生草繩上,人心的不斷攀高。這一著力點是經濟和環境帶來的,這一點在當下讀來,尤感熟悉,仿佛重演,這是小說生命力的所在。

陳崇正:那說點其他人不太關注的。推薦大家讀一讀香港作家西西的《飛氈》,你會感覺到這不是一個小說家,而是一個裁縫。她細細密密地裁剪,甚至有些啰嗦,但慢慢你會看到一個整體,看到斗篷和袍子。澳門的作家我了解很少,或者說澳門真的太小了,人口在那里,作家數量也在那里,值得一提的是姚風和黃禮孩編的《中西詩歌》,這本刊物默默堅持了很多年,也算是大灣區的詩歌老字號了。至于廣東作家的現狀是,青年作家群體在成長和壯大,這是此前沒有過的風景。新青年代表了新南方的未來和希望。

向迅:王十月的小說,擅于打破現實與虛構的界限,將魔幻色彩與現實主義雜糅并置,具有特別強烈的反思意識,譬如他的長篇小說《收腳印的人》;塞壬的散文,敢于直面最真實的自我和直呈幽微復雜的人性,借鑒多種敘事技法,踐行古人的大“文章”觀,拓寬了散文這一文體的邊界;陳崇正的小說,與麥克尤恩一樣,擅于一本正經地講述虛構的故事,并讓在現實生活中不可能存在的事情取得合法性,并借此勘探人性的復雜。

阮雪芳:談談吳君、鄭小瓊和王威廉。吳君的寫作有顯著的深圳元素,以精細的筆觸凸顯了時代洪流裹挾下普通人的命運,看似風平浪靜,實則波瀾起伏;鄭小瓊從日常生活開掘詩意,對苦難的理解,形成豐沛而致密的精神紋路。她以語言探測世界,進行著刺青般的寫作;王威廉是思想與敘事靈性集于一身的作家,對現實的精敏洞察和思考成為他寫作的內驅動力,通過揭示人性的幽微去呈現人的生存境況。

李德南:金庸能打通雅俗,所創造的人物和世界深入人心;鄧一光有其獨特的精神哲學,思想體量極大,其作品貼近現實又有超拔之力;西西的寫作既是個人的,又扎根于地方的歷史與文化,能寫出個人心中的“我城”。

唐詩人:首先是香港作家西西的作品,她的語言是特別有韻味的,干凈、典雅,我們可以從中感受到最清晰的港味特征。包括她寫香港這座城市,那種日常感和宏大感,糅合得特別自然。還有張欣的小說,寫廣州都市生活,其題材故事和敘事特點也有著獨特的品質,寫都市愛情故事,注重日常生活寫實,以很簡潔的敘事包容著最廣闊的文化。青年作家方面如王威廉,他的小說思想氣息特別濃,閱讀起來能感受到很清晰的哲思格調,是以文學的方式對當代人生活方方面面進行深度思索。

楊丹丹:鄧一光的文學作品有一種其它作家難以企及的“硬度”;王威廉的文學作品呈現出80后作家少有的“哲學”高度;葛亮的文學作品將“歷史”與“抒情”結合得毫無痕跡。

楊曉瀾:王威廉,具有80后少有的思辨和自省意識;蔡東,真誠而有詩意,細膩而追求理想;塞壬,直抵人的精神內核,干凈有力。

8、你覺得大灣區文學這個概念跟以往的區域性文學概念,比如“嶺南文學”,有何不同?

小珂:中國曾有過許多區域性的文學概念,比如“嶺南文學”“京味兒文學”“東北文學”等,但是我認為這與“大灣區文學”是有本質不同的。前者更注重文化傳承,是以多年沉淀而形成的文化脈絡為基礎的文學風格,這也就更“文學化”,或者說是一種類似于“致敬”的文學方式。但“大灣區文學”顯見有更多可能性,它是在不斷發展與互動中產生的文化與文學。它到底會衍生出什么樣的形態?讓我們拭目以待。

向迅:大灣區文學這個概念,更現代,也更國際化吧。相比“嶺南文學”這一地域概念,它給人一種整體或者說總體性的感覺。

陳潤庭:嶺南文學的說法,多少帶著某種北方望向(指稱)南方的視角。作為文化的山嶺,五嶺只生產了“嶺南”,卻不生產“嶺北”。作為區域性概念的嶺南文學,“南”究竟意味著什么,文化位置的邊緣似乎帶來了歸類的混雜與晦暗不明。我更看重“大灣區文學”的概念。大灣區的概念植根于大灣區內部各地的歷史文化淵源的同時,也點明了大灣區獨特的地理位置。基于明確的文化地理而產生的概念,往往暗示了一種不需外求的有限主體性。

陳崇正:大灣區文學這個概念的好處是它混沌未明,它還沒有內涵,可以進行賦值。

阮雪芳:兩者的命名都與地理相關,但有著異質辨識。從時間角度看,嶺南文學更顯深邃豐厚,大灣區文學的多元化與未來性更顯著。

李德南:嶺南文學這個概念,我覺得主要是從文化傳統或文化積淀的角度著眼,偏重歷史性和事實性。而大灣區文學的提出,偏重政治經濟學方面的考量,帶有鮮明的當下與未來的特質,也帶有鮮明的建構色彩。這兩者所指稱的對象,也有部分的重疊,比如有的作家及其創作,既屬于嶺南文學,也屬于大灣區文學的陣營。

李晁:我對此沒有研究,從字面上理解,我以為這既是范圍的擴大,又是一種精神上的凝聚,這是概念帶來的。實際如何考察,還需要時間和更多的作品來甄別、認證。

林培源:“嶺南文學”會給人偏安一隅的印象,這是在一個南北對位的歷史框架中產生的概念,“嶺南文學”容易讓人陷入到一個“地域文學”“方言文學”的窠臼里,或者這么說,嶺南文學就如同江南文學、西北文學、東北文學一樣,是依靠地理方位、文化習俗、方言俚語為基準而生長出來的一種地方性文學,是一個“小”的文學概念。而“大灣區”則將嶺南文學包含其中,既保留了地方文學的特殊性,又凸顯了一種“大”的文學地理的特征。它含納的是粵港澳和客家、潮汕等地域在內的地方特色,是一個統籌性的文學概念,并且具有相應的生長性,放在世界文學的范疇內來看,它又可以和華語語系文學、馬華文學、北美華人文學等概念對標。

唐詩人:當然是視野方面更寬闊一些,我前面說的,“嶺南”概念相對傳統一些,但“大灣區”概念可以包含著“古今中外”的文化品質,尤其更指向未來。因為如今我們探討“粵港澳大灣區文學”,往往是也談未來,談憧憬,談可能性。所以,我認為,“嶺南文學”是指向過去的,“大灣區文學”是朝向未來的。

楊丹丹:“大灣區文學”仍然是一個生成性的概念,這一概念的經典化和文學史化仍然需要漫長的時間;同時,這一概念內部的文化形態和文化指向是相互沖突中走向融合,需要不斷的調整和重組;更為重要的是,與這一概念相適應的文學實踐活動仍然處于分散的狀態,沒能有效地整合在一起。而“嶺南文學”等區域文化概念已經得到學術界的集體認同,是經典的文學史概念,內部的文化形態和文化指向也趨于一致,文學創作也具有類似的審美傾向。

楊曉瀾:地域更寬廣,概括性更強更具體,站位更高,展現未來發展大視野、大思考。

鄭煥釗:嶺南文學主要著眼于歷史文化,地域歷史文學的同源性構成其基礎。大灣區文學落腳點是“大灣區”,這是一個具有政治性、經濟性、未來性和文化性的復合概念。其文化性也不完全等同于嶺南文化,香港與澳門獨特的中西文化交融狀態就已經超越了嶺南文化的內涵。因此,大灣區文學應該成為能夠表達灣區城市間審美體驗的共同體與差異性,灣區社會發展內在的精神與情感結構的一種文學。

9、“粵港澳大灣區”是中國最發達、國際化程度最高的現代城市群,你對大灣區城市文學的現狀和前景有何觀察?

陳潤庭:我對大灣區城市文學有著很好的期待。不僅僅因為“粵港澳大灣區”是中國最發達、國際化程度最高的現代城市群,我更看重的是香港作為一座高度發達的城市,在此前半個世紀以來所積累的城市文學經驗。學者趙稀方曾說:“二十世紀下半葉香港文學對于都市型的表現和開掘,為二十世紀上半葉的上海文學,以及新時期以來的內地都市文學所遠遠不及。”上世紀五六十年代以來,香港經歷工業化、城市化的歷程,繼而興起具有殖民地屬性的現代主義文學運動。不可否認的是,舶來的現代主義文學帶給了香港文學書寫城市的文學資源,而后劉以鬯、西西、董啟章等數代香港作家的創作,則完成了對這一舶來資源的本土性轉化。香港一個世紀以來獨特的歷史遭遇,造成了這座城市的復雜與多面,也給書寫城市的香港作家帶來了挑戰與機遇。而由此形成的香港文學的城市文學經驗,則構成了大灣區城市文學發展富有借鑒意義的文學資源。

向迅:就我的觀察和了解,目前生活于大灣區城市的青年作家群,是國內最活躍最具創造力也最有實力的群體之一,未來可期。國際化的視野,必然會給文學創作帶來積極影響。

陳崇正:若說遠景,我期待這里能出現世界級的作家;如果說現狀,我希望能有一個粵港澳大灣區文學獎,獎金足夠高,權威評委陣容,獨立評獎,給在粵港澳大灣區寫作的人一束強光。

馮娜:這是一片理應出現優秀文藝作品的土地,然而也被一些人稱之為“文化沙漠”,我想是眾多的因素造成了經濟和文藝高度的不匹配。外部的大環境某種程度上會影響個體創作者,比如給予文化從業者更多的關注,讓他們有一個相對寬松的環境去創作,并有足夠好的傳播環境讓他們的作品為更多的人所知。另一方面,在大灣區生活的創作者,如何找到自己的創作方向,如何寫出具有辨識度的作品,取決于他們自身的修為。

李德南:在“中國最發達、國際化程度最高的現代城市群”生活和寫作,能及時感知很多新現實與新經驗,這是地理層面的優勢。不少屬于這一區域的作家,也用各自的方式對種種新經驗和新現實進行了文學化的書寫。討論當下的城市文學寫作,我覺得他們的作品是無法忽視的。這里頭的很多作品,在題材方面有優先性和獨特性,在寫法上也有各自的探索。這種書寫具有怎樣的前景,我覺得得看作家們能否對現實進行更為深入、更為內在的書寫,能否找到更為獨特的、更具文學性的書寫方式,能否在書寫中形成個人的寫作倫理學與精神哲學。

李晁:還是上面說的,我沒有專門研究,可能需要學者作為課題來好好梳理,前景其實很難被有效考察,因為這涉及一代代作家的貢獻,而這貢獻又是個體的,充滿著不確定性。但我們可以想象一種樂觀景象,比如在人口、資源、信息都高度集中并流通的地方,這一前景的可期盼性是很大的。

唐詩人:就現狀而言,我覺得是還是比較散、很不理想的。“大灣區”的幾大城市之間,還有著很多方面的隔閡,包括制度差異和歷史差異,文學層面更是有著自己獨特的傳統,所以現在談“大灣區文學”,很多時候還是我們自說自話,還上升不到真正的交流和共力。這種現狀也決定了我們現在探討粵港澳大灣區文學主要是憧憬未來。就未來方面,我還是充滿期待的,我相信不久的將來,“粵港澳大灣區”可以有真正的文學內涵。

小珂:我不是文學評論家,無法做到真正有效的觀察。我期望“大灣區城市文學”能更多地與世界接軌。不是模仿世界文學,而是將中國文化與文學以獨特的方式輸出到全世界。

楊丹丹:文學創作的未來可能性無法被一個概念所限定,但一個成熟的概念卻可以為文學創作提供有效的寫作范疇,但前提是這個文學概念本身是真實有效的,很顯然“大灣區城市文學”的概念有待經受時間的辨偽。

楊曉瀾:非常值得期待,大灣區本就有一批優質作家,良好的外部環境肯定能促進文學發展。但創作也是個人的事情,需作家們自己修煉內功,才能借助外力,創作更多精品力作。

鄭煥釗:粵港澳大灣區城市文學應該說是中國城市文學比較早發展起來的:香港文學作為中國現代城市文學的一部分,已經有比較長的歷史,并且因為城市自身的獨特性,使其在都市、后現代與文化身份之間具有較為緊密的關聯。在文學史的視野中,香港、上海與臺北一直以來也被史學家以某種“雙城記”的方式關聯起來。深圳作為中國最具活力的城市,在打工文學方面的開拓,實際上代表了中國當代城市文學頗具歷史性的一種面相,是中國城市工業化的一種重要的文學表征。而在廣州的張欣等作家,書寫城市世俗生活,成為頗具標志性的城市文學的代表性作家。因此,從城市文學的層面,大灣區城市文學應該是灣區文學的重要內涵,只是灣區城市文學畢竟不同于單純的城市文學,灣區文學所具有總體性、共同性或者城市間的關聯性,我認為應該有更多的探索。

阮雪芳:這個概念的提出,可能會形成一個向心力,有利于區域內城市文學之間的養分吸取和良性發展。

10、有人認為,“粵港澳大灣區文學”就是存在于粵港澳大灣區區域內的文學總體;也有人認為,“粵港澳大灣區文學”可以成為一個具有召喚性和生產性的學術概念,它可以創造出具有內在性和整體性的文學內涵。你怎么看?

林培源:任何一個文學概念的提出,都有其歷史的必然性,“粵港澳大灣區文學”作為一個總體性的概念,召喚的是一種具有世界視野、歷史深度和地方性特色的文學。身處其中的“個人”,應該時刻保持一種敏銳的觸覺。畢竟文學從某種程度上來說,就是個人和世界關系的投影,我們如何看待世界,決定了我們如何看待文學,反之亦然。在我看來,“粵港澳大灣區”既是內在的,又是外在的,它是一個流動的、開放性的概念,更重要的是,透過它,寫作者可以激活自身的記憶、閱歷和文學經驗,再將這種被激活的文學動力注入其中。這樣才能多方位地保持“粵港澳大灣區”持續不斷的活力和文學生產力。

向迅:我在前面提到整體和總體性,其實是受到李敬澤先生的影響。他一直強調和呼吁“總體性”。只有具有或建構總體性視野,才可能對我們所生活的世界有一個整體性把握。我覺得很有道理,所以我傾向于第二種觀點。

陳崇正:這個問題答案過于明顯,我當然認同后者。

陳潤庭:如果說“粵港澳大灣區文學”就是存在于粵港澳大灣區區域內的文學總體,那么這一總體的存在是歷史性的,同時也因為未被言明而缺乏現實意義。但也正是這一文學總體構成了“粵港澳大灣區文學”概念生產的歷史基礎。作為新興的學術概念,“粵港澳大灣區文學”似乎天然地朝向未來,并許諾了一種前景。但其作為概念的號召性與生產性,卻只能通過對“粵港澳大灣區文學”充分歷史化的研究才有可能激活。

馮娜:創造概念和文學實踐是兩回事。

李德南:“粵港澳大灣區文學”這個概念可以有不同的維度,上述說法代表著兩種不同的維度,我覺得未必是沖突的,起碼在一些層面上,是可以兼容的。我傾向于把“粵港澳大灣區文學”視為一個觀察文學的視野或角度,視之為一個取景器。從中,我們可以看到一個區域的文學風景的獨特性,看到一個地方的獨特性,從而在寫作中有獨特的創造。如果要想讓它更好地發揮效用,我們還需要有其它的視角。比方說,我們要在中國文學的視野中去理解這一區域文學或地方文學,也要在世界文學的視野中理解這一區域文學或地方文學。地方、區域、中國與世界,過去、當下與未來,現實與想象……重疊的、多重的視野會讓我們看得更深,也看得更為透徹。

李晁:我覺得都有道理,歷史上也涌現了各種地方的文化派別,甚至某一時期成為高峰,這是客觀的。來自于地域的綜合實力,比如人才的聚集,這是最重要的土壤。“粵港澳大灣區”的吸引力我覺得首先來自這里,然后才是其它,比如文化認同、精神上的凝聚等等。這種因素綜合后又會演化為不同的作品,我相信這種作品之間會有某種關聯,因為共情的生發點還是來自于這一片土地和土地之上的人,這種紐帶是無法被摧毀的。不論是外來者角度,還是“內在”之人,都可能發現其中的統一性,從而通過不同的書寫表達出來。

唐詩人:我希望這個概念可以是一個具有召喚性和生產性的學術概念,但首先它得有自己的內容。這“內容”必然會指向粵港澳大灣區區域內的文學成就,尤其是代表性作家的重要作品,這是我們探討粵港澳大灣區文學概念的基礎。沒有這個基礎,那就只剩下憧憬了。

小珂:城市還在發展,灣區還在發展,而城市與灣區的潛能都是無限的,這也就造成了“大灣區文學”獨有的魅力:豐富性與不確定性。我覺得“大灣區文學”不僅是一個學術概念,它更應該是作家們提升自我的方式,也是讓中國文學屹立于世界的方式。因為相比較其它區域文學,它有更多的能動性。我很期待看到“大灣區文學”未來的發展。

楊丹丹:“粵港澳大灣區文學”是一個召喚性和生產性的學術概念,它更加注重未來的可能性。

楊曉瀾:兩種看法都有道理,前者從地域角度看,后者從文化影響看。兩種看法并不沖突,可以互相助力,共同繁榮。

阮雪芳:無論提出什么樣的學術概念,或有沒有這個概念的出現,我認為,文學的宗旨是實現對社會現實的投射和對人性光輝的永恒照耀,這取決于寫作群體(作家個體)的敏識和良知。他們能否以深邃的智慧寫作體現這種思考和擔當,才是最關鍵的。

鄭煥釗:目前,粵港澳大灣區“9+2”各城市的文學,如果要用大灣區文學來討論的話,從創作的歷史形態上看,我覺得仍然缺乏一種總體性。在很大程度上,在我看來,其面向未來的生成性的意義更大,以一種概念所帶來的新視野,并在這種新視野推動下所形成的創作上的自覺追求,或可形成一種新的文學內涵。