文藝精品

來源:深圳市文聯(lián)

時間:2021-01-04

廣東省美術家協(xié)會副主席 梁宇

中圖分類號:J04 文獻標識碼:A

藝術家的每一次創(chuàng)作行動就是一場自我意識與藝術生成之間的揣摩、試探、角逐,二者間持續(xù)較量直到意境達成,情緒釋放并歸于平靜,方能獲得皆大歡喜。所以對藝術創(chuàng)作過程的評判和剖析如果能夠深究到創(chuàng)作者自我意識的層面,順著自我意識對作品生成與展現(xiàn)如何產(chǎn)生影響這樣一條脈絡探究下去無疑能得到更本質(zhì)的東西。而個人自我意識的層次又與個人的經(jīng)驗積累及外在環(huán)境的影響分不開。從我個人的藝術經(jīng)歷來看,從幼年學畫至今,歷經(jīng)了“文革”后的社會巨變,并跨越到21世紀至今,自我意識的發(fā)展以及美學觀念的建立與中國改革開放的社會變革及藝術思潮的影響緊密相關。

20世紀70年代初,素質(zhì)教育還沒開始流行,我剛進入小學,那時美術遠沒有數(shù)理化顯得高大上,但我壓抑不住骨子里的喜歡,每天放學后總是非常主動地跟著兩位科班出身的老師去學畫畫兒,周末也不例外。在鐵路機務段負責宣傳工作的父親忙不過來時,父子齊上陣,經(jīng)常披星戴月地在比自己還高的宣傳板上畫,看到自己的“大作”時時出現(xiàn)在人頭攢動的牌子下,一顆藝術的種子也開始萌芽。在70年代的藝術創(chuàng)作中,現(xiàn)實主義風格、集體主義精神以及高大全的人物形象構成了藝術創(chuàng)作的主基調(diào),其語言方式更多地呈現(xiàn)為“所指化”的表征。即,該時期的藝術創(chuàng)作將關注點投放在語言的“所指”之上,在社會主題、政治思想等要素的引導下相應地生成了現(xiàn)實主義的表現(xiàn)空間。在我成長的最初階段,受建構在國家、民族基礎上的身份認同的不斷影響,性格雖自小就是活躍的、樂觀的,但個性卻是收斂的、從眾的集體主義精神,自我意識、自我主張未能顯現(xiàn)。

80年代初期,我應屆考入大學,那時恢復高考沒幾年,師生們珍惜這來之不易的大好時光,整個藝術界心思單純,心無旁騖地沉浸于對藝術本體、藝術經(jīng)驗的執(zhí)著探索。雖然模式化的美術創(chuàng)作和蘇聯(lián)現(xiàn)實主義美術傳統(tǒng)在高校的美術教育中打下了深刻的烙印,但一些先鋒者已開始了擺脫原有束縛的行動,他們將法國米勒鄉(xiāng)村寫實、美國超級寫實、懷斯風等語言形式與個人創(chuàng)作經(jīng)驗相結合,并以面貌一新的藝術語言將中國本土風情飽滿地表現(xiàn)了出來。本科階段,我系統(tǒng)地學習了造型和色彩運用技巧,這一時期西方以及本土的藝術新思潮風起云涌,西方藝術大師們的作品以及黑格爾、尼采、薩特、叔本華、弗洛伊德等人的哲學及藝術理論著作被譯介過來,中國出現(xiàn)了以現(xiàn)代主義為特征的美術運動,提出了觀念更新的口號。作為一名年輕學子,我的心靈受到了極大觸動,不想放棄任何學習新知識的機會,于是整個青春期幾乎都在狂熱的繪畫實踐和理論學習中度過的,盡管這種狂熱可能混雜著個人的現(xiàn)實焦慮和迷茫,但新藝術觀念的導入使得我更加關注內(nèi)心深處的思想,更加關注自我實現(xiàn)的價值,我的自我意識和自我主張變得明晰,主體性變得突出,我的藝術創(chuàng)作中注入了更多個體化的思想、情緒和體驗。

在研究生學習階段,我有意識地追求創(chuàng)作的個性化,審美傾向變得更為客觀、理性,在吸收西方美學的同時,意識到了中國圖案的獨特性,在傳統(tǒng)圖案及民間美術中找到了值得我借鑒的東西。東、西方美學的碰撞與融合在我的繪畫中也逐漸體現(xiàn)了出來。我的作品由三維立體向二維平面轉(zhuǎn)化,造型也在一定程度上吸取了剪紙和皮影等民族藝術的特點。隨著美術理論知識的充實、藝術實踐的不斷嘗試,我對形式美學的追求已不再局限于色彩構成、圖式語言等純形式方面的東西,記得英國美學家羅杰?弗萊曾表達過這樣的觀點:一件藝術品不是記錄已經(jīng)存在于別處的美,而是由藝術家感受一種情感并將它傳達給觀眾的一種表現(xiàn)形式。在我的作品中,一直嘗試著將那些被深切“感受到的情感”用合適的形式表現(xiàn)出來,這種形式不僅要符合畫面內(nèi)容,同時也應與文化相契合。

當一個人的自我意識從被本我挾持的狀態(tài)上升到被現(xiàn)實的自我所監(jiān)管、被道德的自我所引領的狀態(tài)時,他的情緒和對事物的感知將進入相對客觀和通達的境界。在經(jīng)歷了本科期間繪畫激情的充分釋放后,自我意識中被壓抑的部分得到了緩解,放下了自我,可以說研究生期間的繪畫進入了一種更加從容和達觀的狀態(tài),視野更加廣闊,對藝術的評價形成了自我的判斷標準,創(chuàng)作中能夠更加有節(jié)制地將情感、精神或狀態(tài)抒發(fā)到對物象的自由表達之中。《藍色古爾古納河》《瑪尼和她的馴鹿》等一批作品正是這種創(chuàng)作狀態(tài)的體現(xiàn)。這些作品屬于現(xiàn)實主義范疇,但又不是對客觀的真實寫照,創(chuàng)作的主觀性明顯,從形式到內(nèi)容都經(jīng)過了主觀的高度提煉和加工,打破了時空的局限,不同時間和場域的情景被安置在平行的二維空間里,從形式到內(nèi)容都做到了與畫面內(nèi)涵的高度契合,更難得的是,通過這批作品的嘗試,初步找到了一種具有鮮明個人特色的創(chuàng)作道路。

90年代初,隨著改革開放的熱潮,我一路南下,踏上了深圳這片“敢為天下先”的熱土。從文化背景來看,當時的中國,在市場經(jīng)濟、都市文化與現(xiàn)代藝術的多重社會語境之下,中國的現(xiàn)實主義美術呈現(xiàn)出多元化狀態(tài),都市生活、都市題材成為文化語境中的熱點話題。初到特區(qū)的我,視野所見到處都是建設的工地,我不假思索地拿起畫筆,在一批老屋被拆遷之前,以寫意、抽象的油畫筆觸畫出了一批“老屋”。之后是寫意、抽象的“工地系列”,我將目光聚焦于扳手、電線這些工地上的小物件,從主觀意識上想要借助于一個實體的物象,通過創(chuàng)作過程中色彩和形式的主觀處理,使其產(chǎn)生一種超脫于物象外的精神之境,使畫面具有某種精神性的表達效果,隱喻地表達在這個變化的世界中,推陳出新,以小見大。繪畫風格從之前的寫實轉(zhuǎn)變?yōu)槌橄蠛蛯懸馑坪跻彩抢硭斎弧⒗響绱耍敃r的感覺是唯有如此才覺恰當。正如法國文藝理論家羅杰?加洛蒂所言:“每一個時代的藝術作品都在表現(xiàn)‘人確定的與世界的關系’,每幅畫都是這些關系的‘模式’,而世界的變化、人和世界關系的變化要求造型的顛倒,由一種語言轉(zhuǎn)化為另外一種語言,這種顛倒的規(guī)律構成每個時代的藝術語言代碼。”[1]

按照精神分析理論的解釋,留下深刻印記的童年早期記憶會長久沉淀在個體的潛意識中,會長久而潛在地影響著個體,當自我意識放松警戒時,那些沉淀于潛意識深處的記憶會通過自由聯(lián)想的方式提取出來。在剛進入21世紀的某一天,我童年目睹過的“信號燈”、“舊站房”、“老火車”突然清晰地閃現(xiàn)在我的腦海里,畫面感極強。在這個記憶的牽引下,我開始了“信號燈”系列作品的創(chuàng)作,并一發(fā)而不可收,使得創(chuàng)作真正成為了一種自覺的“不可避免地想要創(chuàng)作的結果”。尋找什么是對自己最重要的這一點也許不很難,但有意義的藝術作品還應該能夠包含時代性的共同記憶,并觸發(fā)共振的情感。當“信號?遠方”個展在中國美術館展出時,中國美協(xié)主席、中央美術學院院長范迪安評論道:“梁宇站在物象的歷史時空和自我心理的當下感受的雙重維度之中,在對物象的存在狀態(tài)投入關注的同時融入個人的切身體驗,反映出他獨特的思維和探索的勇氣。他作品中的歷史感和語言表現(xiàn)的當代性有機融合在一起,顯得單純而富有力量。”在武漢美術館“信號?2019?梁宇”展覽現(xiàn)場,策展人、評論家冀少峰認為:“作品留給觀者的不僅是一種對工業(yè)時代的記憶,更有著一種揮之不去的鄉(xiāng)愁,同時又是一種悄然告別,告別的是農(nóng)耕文明和傳統(tǒng)文明,迎來的是加速的社會,現(xiàn)代工業(yè)文明和信息社會,更寄寓著對未來的暢想。”

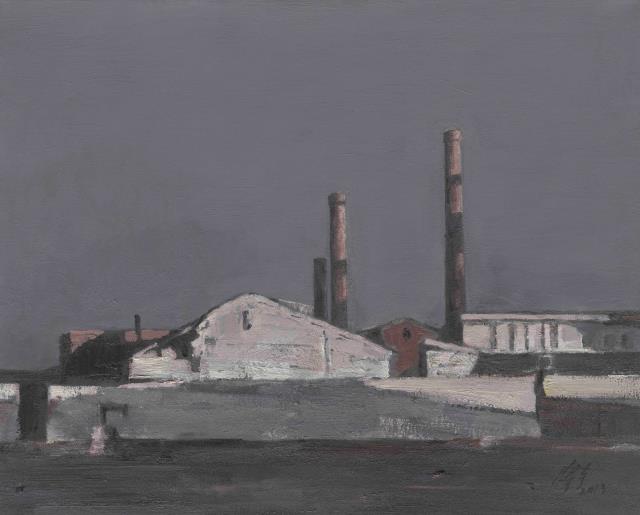

《沿線系列之三》油畫 65X80cm 2014年

《沿線系列之六》油畫 65X80cm 2014年

《沿線系列之九》油畫 65X80cm 2014年

《沿線系列之十三》油畫 65X80cm 2013年

在價值觀呈現(xiàn)多元化的時代,每個人都生活在歷史與現(xiàn)實的旋渦中,面臨多重選擇和抉擇的困惑。因此我時常思考藝術的功能和藝術家的職責,思考藝術家在自我意識的引領下踐行審美的“非功利性”態(tài)度,通過作品審視過去,關注現(xiàn)實,探討未來。通過創(chuàng)造性的藝術表現(xiàn)在虛構的作品世界中再現(xiàn)生活的可能性。而創(chuàng)作“信號燈”系列的意義也在于通過符號性的敘事情境,營造出了一種差異化的表達方式,并借由這種獨特的視覺表達方式完成對內(nèi)心渴望的表述。一切與歷史相關的東西必然伴隨著某種時間的經(jīng)驗,因此,用空間中的物象來描繪時間,就是一種必然的選擇。而表現(xiàn)舊物的價值和意義就在于其時代性——能把相對古老的過去變成現(xiàn)在,成為可觸摸之物,在消解過去的過程中又構成現(xiàn)在。

“信號燈”這一系列的展覽已在國內(nèi)外重要美術館舉辦了七八場,但每一場的展覽幾乎都是一次全新的展示,不僅展覽的作品不盡相同,展呈方式更是因契合每一次主題的需求而推陳出新。以2019年6月6日武漢美術館舉辦的“信號?2019?梁宇”展覽為例,這次展覽欲表現(xiàn)“時光隧道”這一主題,需要在展覽場地通過作品、裝置、多媒體營造出“過去”、“現(xiàn)在”、“未來”的隔離及交錯的場域。策展人、評論家吳洪亮在現(xiàn)場的觀感是:“展覽對梁宇而言是一個整體的場域,從理念到實施,他整合了藝術家與策展人的雙重角色,他不單是去羅列一幅幅的作品,而是在理解和預想觀眾走進一個空間時那種既有好奇心又有陌生感的狀態(tài)。他的表達由心而發(fā),隨心而動,不受材料限制。油畫、版畫、水墨畫作品與現(xiàn)場的裝置及多媒體和諧相處。展廳里一字排開的枕木,堆在墻角的道釘,擺在舊木箱上的手搖電話機……展覽空間成為情境化的傳播過程。情境構建了一個合理的、可被理解的傳播系統(tǒng),并提供復雜的認知信號。”

《時光隧道》裝置 200X15X20cmX9 2019年

《對接》裝置 35X150X88cmx6 2019年

《路基》裝置 130X180X200cm 2019年

當代藝術觀念的更新,不僅體現(xiàn)在作品創(chuàng)造方面,而且也更深刻地體現(xiàn)在作品的展呈方式上。就“信號燈”系列的展覽而言,以多媒介參與為主題的敘述營造出了異托邦的場域,實現(xiàn)了過去、現(xiàn)在、未來在虛幻空間里交錯的可能性。使得工業(yè)文明的表征,不僅散發(fā)著藝術的光暈,更帶來的是種陌生化的浸入式體驗。在觀眾浸入式地駐足凝視與觀照下那些舊時的記憶已不再屬于個人獨有的記憶,那是一種有關時光、遠方以及歸來等多重含義的時代性符號。而每一次現(xiàn)場觀眾的反饋又不斷啟發(fā)藝術家在未來創(chuàng)作中對語言表達形式的再思考,真可謂藝無止境,學無止境。

參考文獻

[1][法]羅杰?加洛蒂.論無邊的現(xiàn)實主義[M].吳岳添譯,天津:百花文藝出版社,1998: 175.

相關鏈接/梁宇

中國美協(xié)理事,中國美協(xié)水彩畫藝委會副主任,廣東省美協(xié)副主席,廣東省水彩畫藝委會主任,清華大學深圳研究生院研究員,廈門大學藝術學院客座教授,深圳大學藝術系客座教授 ,深圳畫院簽約畫家。作品入選第七屆、第十屆、第十一屆、第十二屆、十三屆“全國美術作品展覽”;獲“第二屆全國水彩畫展”優(yōu)秀獎、“第二十一屆全國版畫作品展”優(yōu)秀獎、渥太華國際版畫展獎。作品被中國美術館、上海美術館、廣東美術館、四川美術館、湖北美術館、深圳美術館等機構收藏。

近期藝事

2019年6月,由中國美協(xié)、廣東省美協(xié)會、武漢美術館主辦的“信號?2019?梁宇”作品展在武漢美術館展出,并召開學術研討會。

文章刊發(fā)于2020年《美術》雜志第6期