來源:南方日報

時間:2025-06-09

日前揭曉的廣東省第十三屆精神文明建設“五個一工程”獲獎作品名單,宛如一面精心打磨的棱鏡,多維度折射出粵港澳大灣區文藝創作的最新動態與發展走向。本屆獲獎作品整體上呈現出怎樣的創作風貌?廣東文藝創作又存在哪些亟待突破的難點?廣東省社會科學院文化產業研究所副所長王洪琛應邀撰文評述,敬請關注。

在國家文化發展戰略的宏觀視野下,文藝創作已超越單純的審美范疇,成為文化軟實力建設的關鍵載體與價值表達的重要維度,被視為衡量區域文化創新活力與輻射效能的核心指標。就整體而言,榮獲廣東省第十三屆精神文明建設“五個一工程”優秀作品獎的文藝精品橫跨戲劇、影視、廣播劇、音樂、圖書等藝術門類,不僅在表現形式上彰顯獨特的藝術品格,更在思想深度上實現了對灣區文化特質的創造性轉化、創新性發展,成功構建起地域特色、時代精神與藝術形式的三維對話空間,為新時代灣區文藝創作帶來有益啟示。

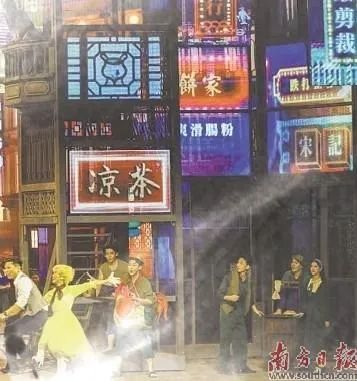

獲獎作品普遍聚焦改革開放史與粵港澳大灣區發展實踐主題,通過“個體敘事—時代映照”的創作范式,以微觀視角(如普通建設者、跨境創業者)切入宏觀歷史進程,實現個體生命經驗與國家戰略敘事的辯證統一。如音樂劇《廣交天下》以廣交會為視角,將66年的展會變遷與中法跨國情緣交織,折射出中國對外開放的歷史進程與“廣交天下”的大國胸懷,完成對時代變革的審美記錄;電視劇《青春之城》以大灣區為舞臺,通過四組創業者的故事線,塑造了敢為人先的奮斗者群像,展現科技創新與產業升級中的時代風貌;紀錄片《深中通道》則以15000名建設者的奮斗歷程為縮影,詮釋了“闖”的精神與“干”的作風,向世界彰顯了中國精神和中國力量。

音樂劇《廣交天下》

電視劇《青春之城》

紀錄片《深中通道》

注重對嶺南文化基因的深度挖掘和當代呈現,是獲獎作品的另一顯著特征。小說《歸潮》以潮州僑鄉為背景,通過家族敘事勾連起南洋移民史與抗日救亡家國史,展現潮汕民俗文化的精神內核;嶺南新民謠《花醉嶺南》借鑒廣東童謠旋律,以普通話與粵語雙語表達重構傳統曲調,實現語言韻律的音樂化轉換,推動嶺南文化的當代傳播。尤其值得稱道的是,舞劇《詠春》以“詠春拳”和“香云紗”兩項嶺南非遺為載體,采用“戲中戲”的雙線結構,交織呈現劇組拍攝電影《詠春》的創作過程與葉問赴港授徒的歷史事件,通過舞蹈語言實現了對武術動作的抽象化重構(如“尋橋”段落的肢體律動與光影配合),既保留了傳統武術的剛勁特質,也隱喻了嶺南文化的柔韌性與生命力。該劇的成功突圍,進一步印證了中華優秀傳統文化創造性轉化的可能性與必要性。

長篇小說《歸潮》

舞劇《詠春》

在表達形式上,不少作品還表現出跨界融合與科技賦能的特質。廣播劇《我從灣區來看你》通過澳門青年李心妍在新疆喀什的創業故事,構建了“大灣區—邊疆”的跨地域文化對話。該劇引入中國傳媒大學DMS動聲系統,通過模擬喀什巴扎市集聲景與深圳地鐵報站聲效的時空切換,強化聽覺沉浸感,推動紀實性與藝術性的統一;歌曲《嶺南之歌》則以粵劇鑼鼓為前奏,以五聲音階調式為主體旋律,融入R&B節奏與Trap電子音效,強化傳統戲曲的流行化改造。數據顯示,該曲在短視頻平臺衍生出超200萬個“嶺南生活場景”二創視頻,18—24歲受眾群體占比過半數,破圈效應明顯。綜合來看,這些創作實踐既強化了地域文化認同,又通過跨媒介敘事構建了具有灣區特質的集體記憶框架,展現出粵港澳大灣區文藝創作的蓬勃活力。

另外,部分作品也反映出一些具有共通性的創作難點。首先是敘事模式上,如何在保持宏大敘事框架的同時,又能秉承“典型環境中的典型人物”這一現實主義創作傳統,保持人物情感張力與命運轉折的深度挖掘?其次是對技術手段的運用問題。縱觀國內舞臺,一些作品將藝術表達的重心從內容深度轉向形式炫技,部分導致藝術本體的弱化。有的舞臺作品誤將LED矩陣、智能機械臂等設備當作舞臺主角,在無意中稀釋了表演藝術的本體魅力。如何在積極擁抱新技術的同時,保持藝術最本質的人性溫度?這是當代文藝創作繞不開的一個課題。

在本屆獲獎作品中,方言藝術作品表現亮眼。歌曲《花醉嶺南》中那些飽含生活智慧的粵語俚語,在本地觀眾中引發強烈共鳴。據不完全統計,該曲在廣東省內播放量占比達七成以上。廣東漢劇《天風海雨梅花渡》的創作者嘗試通過字幕注釋、程式簡化等方式突破地域限制,這些嘗試值得鼓勵。同時,考慮到使用方言在藝術傳播中的“雙刃劍效應”,我們應當持續挖掘方言作品破圈的多元化方式。例如周杰倫的流行歌曲善于將閩南方言元素抽象為旋律韻味而非具體歌詞,就很耐人尋味。這實際上提出了一個更深層的問題:在全球化語境下,地域文化如何既保持獨特性又能實現跨文化傳播?如何讓這種“翻譯”過程,助推地域文化實現更大范圍的推廣,而不以文化內涵的損耗為代價?

廣東漢劇《天風海雨梅花渡》

站在新的歷史起點上,灣區文藝創作需要一次“再出發”。全省“五個一工程”優秀作品獎的評選,理應成為廣大文藝工作者自審、自警、自勵、自強的絕佳機遇。只有直面前所未有的機遇和挑戰,在“守正不守舊”與“創新不失根”的辯證中尋找支點,才能將灣區敘事升華為具有人類命運共同體意識的時代史詩。要突破固化思維的禁錮,沖決傳播壁壘與創作慣性的雙重圍城,積極營造多元共生的文藝生態。要在技術革新中保持人文關懷,在全球化浪潮中增強文化自信,在市場化大潮中堅守藝術品格。可以期待的是,當技術真正服務于藝術表達,當傳統真正融入當代生活,當地域特色真正升華為人類共通的情感價值,灣區文藝實現從“高原”到“高峰”的跨越并不遙遠——這是粵港澳大灣區文藝創作化繭成蝶、破壁共生的必由之路。